Les malheurs de Sophie de Réan

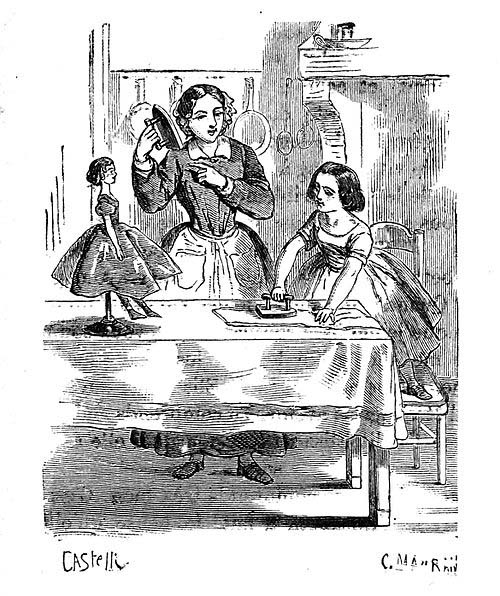

1. La poupée de cire

2. L'enterrement

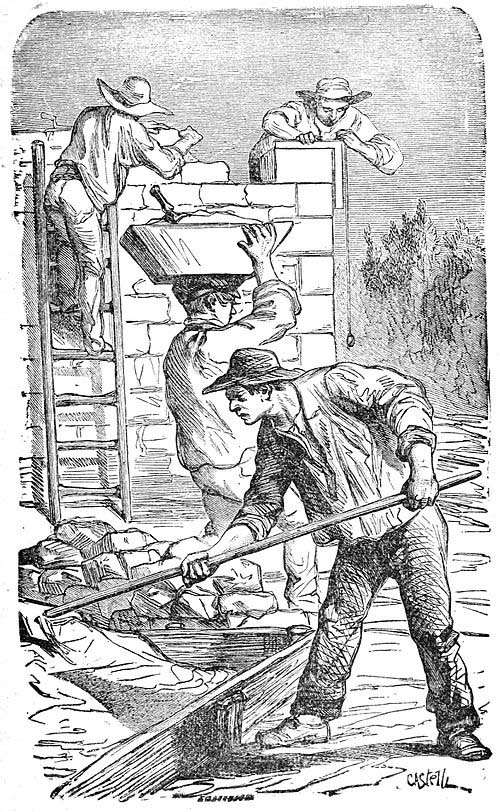

3. La chaux

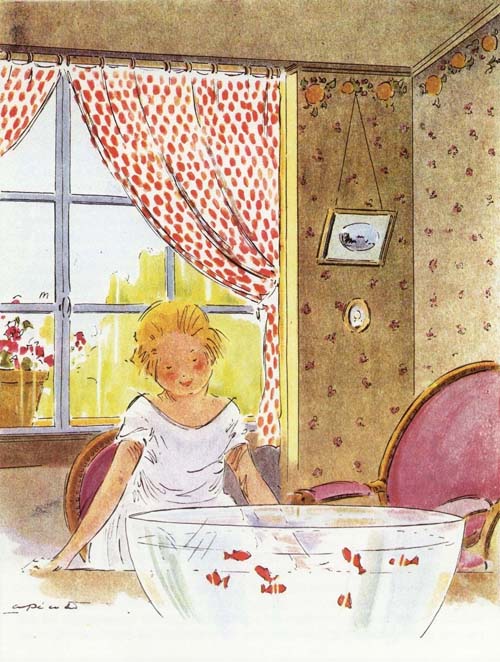

4. Les petits poissons

5. Le poulet noir

6. L'abeille

7. Les cheveux mouillés

8. Les sourcils coupés

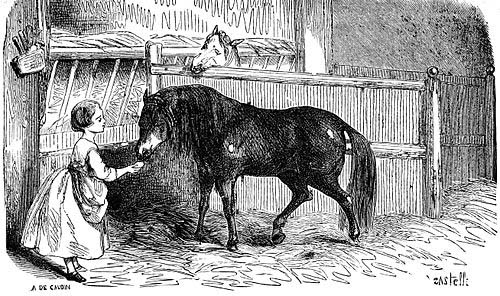

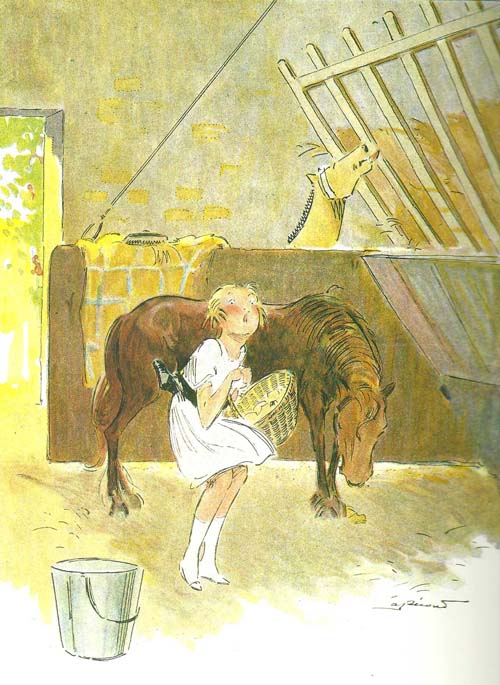

9. Le pain des chevaux

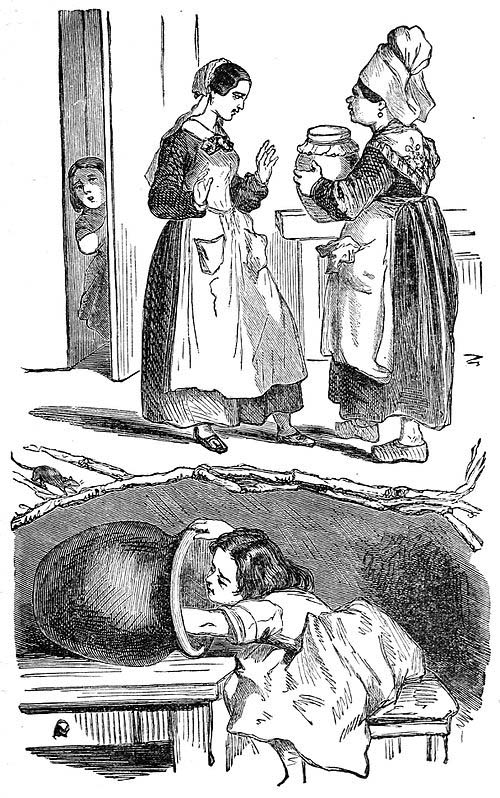

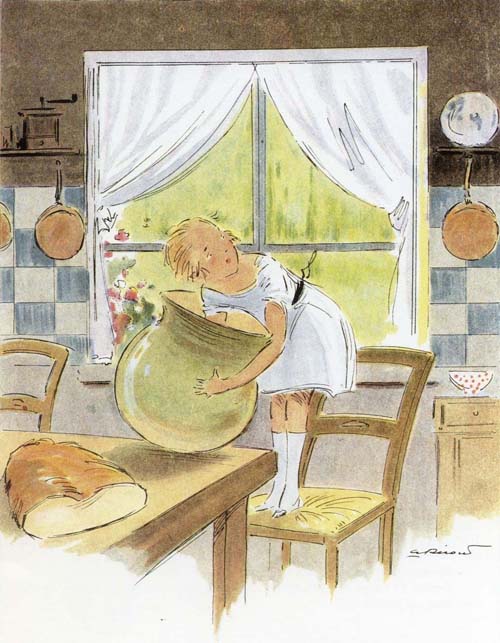

10. La crème et le pain chaud

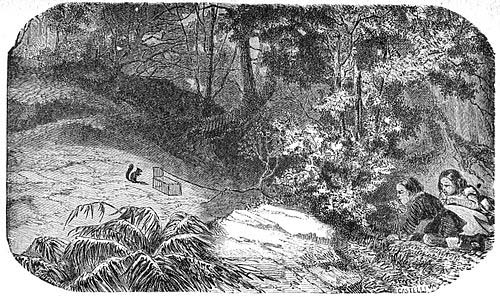

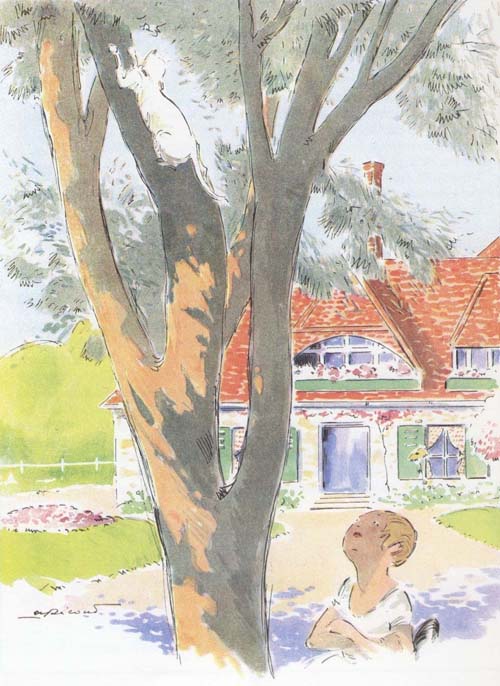

11. L'écureuil

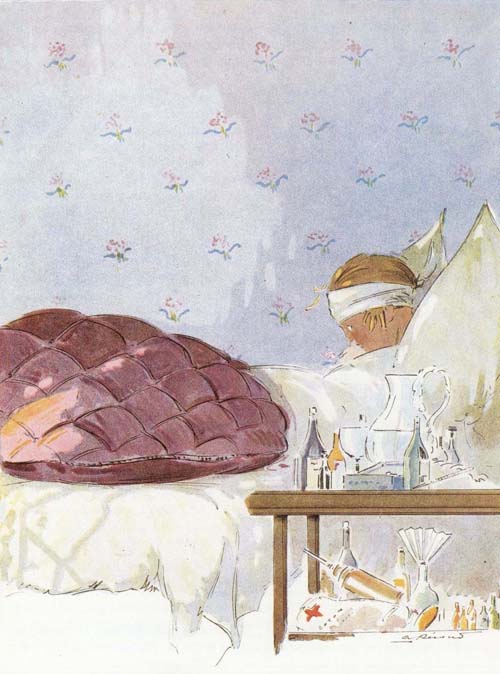

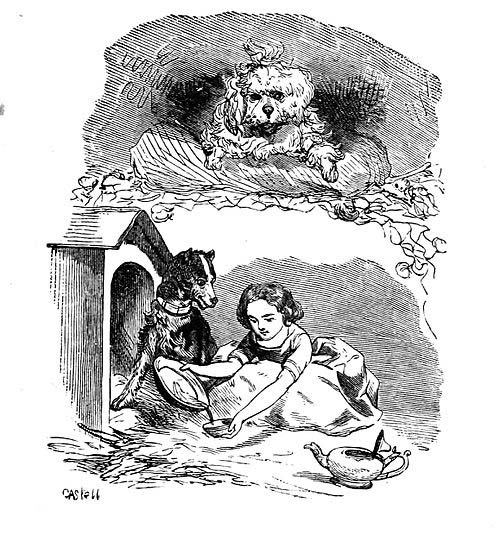

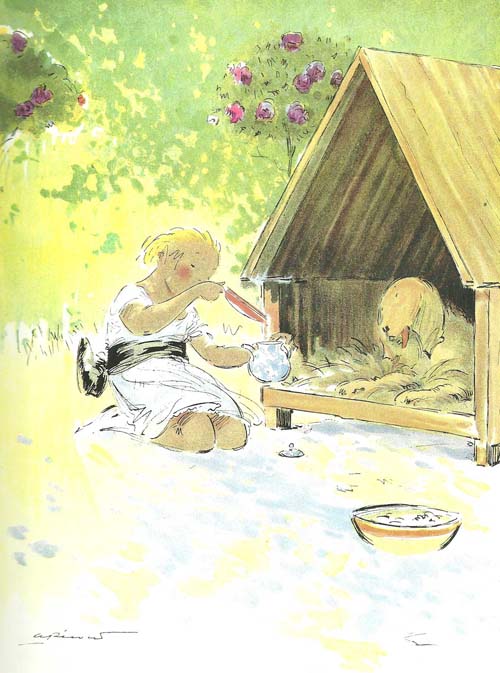

12. Le thé

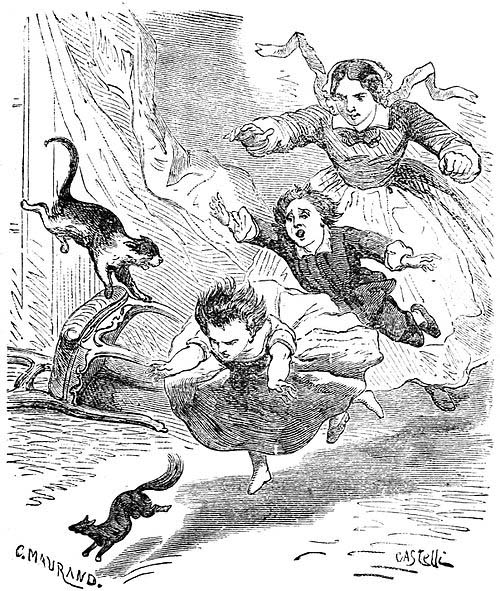

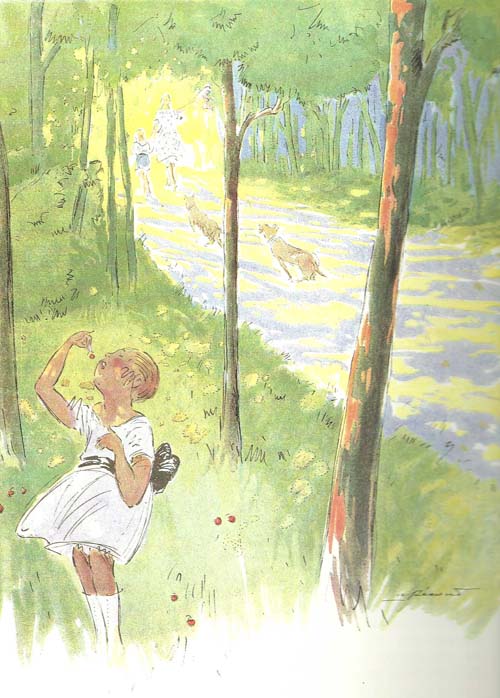

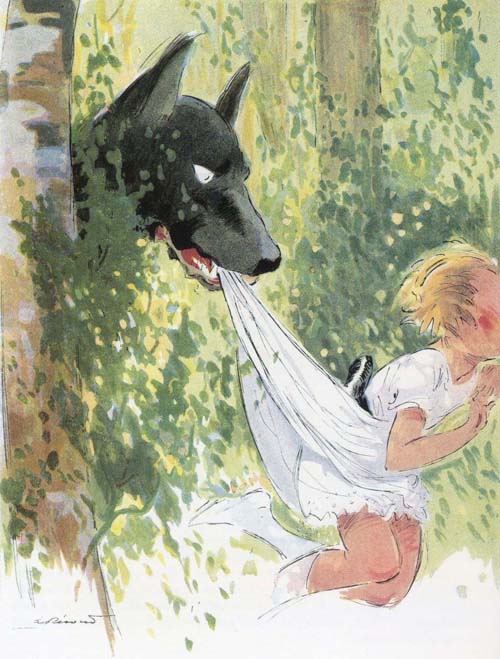

13. Les loups

14. La joue écorchée

15. Élisabeth

16. Les fruits confits

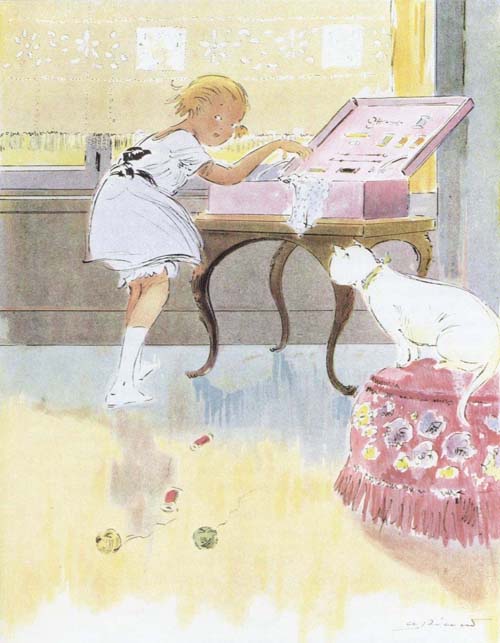

17. Le chat et le bouvreuil

18. La boîte à ouvrage

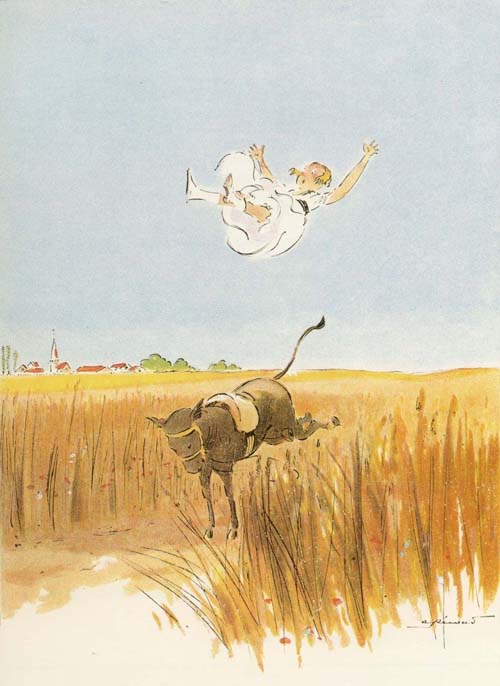

19. L'âne

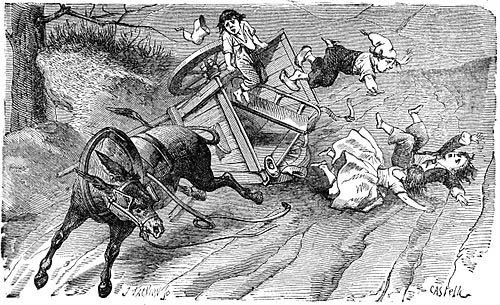

20. La petite voiture

21. La tortue

22. Le départ

Sophie de Réan

Sophie de Réan, ou Sophie Fichini, est le personnage central de la trilogie de la comtesse de Ségur parfois nommée Trilogie de Fleurville, qui comprend Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modèles et Les Vacances, publiée en 1858-59.

Cette trilogie étant un classique de la littérature enfantine, elle a eu droit à des adaptations sur de nombreux médiums : en bande dessinée, en pièce de théâtre, en film, en musique par Chantal Aubert et par Chantal Goya. Elle est également adaptée en une série d’animation pour la télévision en 1998-99 qui connaît un grand succès et de multiples rediffusions.

Dans Les Malheurs de Sophie, le lecteur suit Sophie dans son enfance dans un premier temps plutôt paisible, durant laquelle elle apprend la vie en faisant des bêtises, qui lui valent des punitions et des remontrances de sa mère, austère mais aimante.

Elle traverse ensuite des épreuves abominables, perdant ses deux parents de façon tragique en à peine quelques mois. Désormais sous la tutelle d'une marâtre qui lui voue une haine obsessionnelle, elle est maltraitée à coups de fouet et victime de multiples privations. Ces mauvais traitements font de cette petite fille à la nature profondément bonne une enfant fourbe, triste et timorée.

Vivant ensuite aux côtés des bienveillantes Mmes de Fleurville et de Rosbourg ainsi que leurs filles, qui lui servent de modèles autant que de famille de substitution, elle apprend péniblement de ses erreurs et guérit de ses traumatismes (Les Petites Filles modèles), avant de devenir une jeune fille exemplaire et de connaître à nouveau le bonheur (Les Vacances). Elle est ainsi la figure la plus connue de l’œuvre de la comtesse de Ségur, dont elle symbolise les thèmes fétiches : la maltraitance et la rédemption.

Conception

L'auteure, la comtesse de Ségur (née Sophie Rostopchine) n'a pas caché que le livre Les Malheurs de Sophie était autobiographique et que les aventures de Sophie étaient en réalité ses aventures, celles de la petite fille russe mal-aimée qu’elle a été, entre une mère extrêmement sévère et un père absent.

Dans le manuscrit, l'héroïne se prénommait « Marie », avant que ce prénom soit raturé pour devenir « Sophie ».

Description

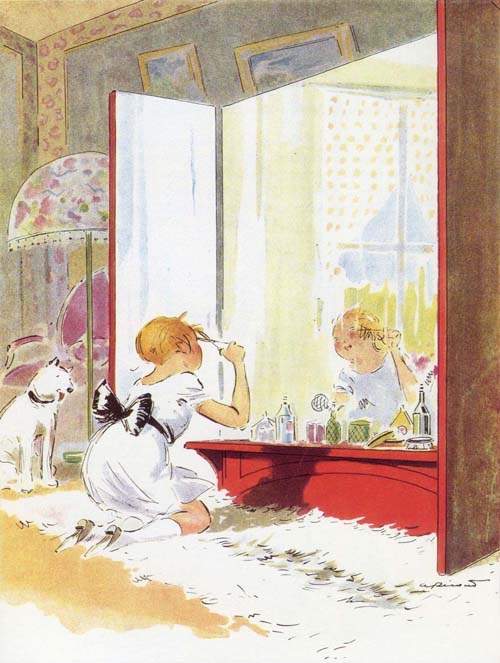

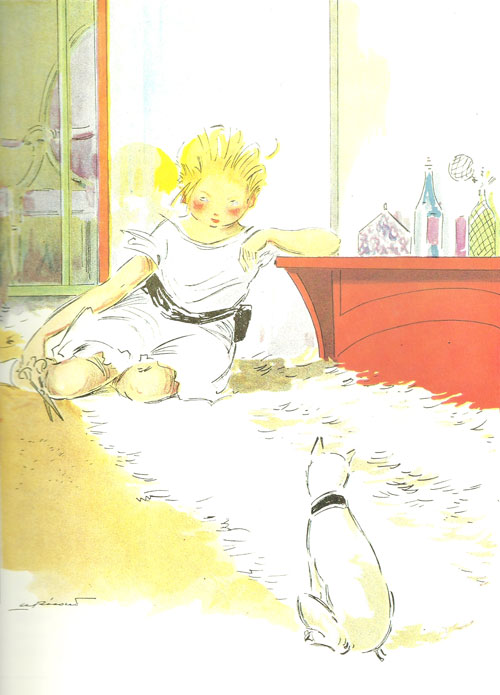

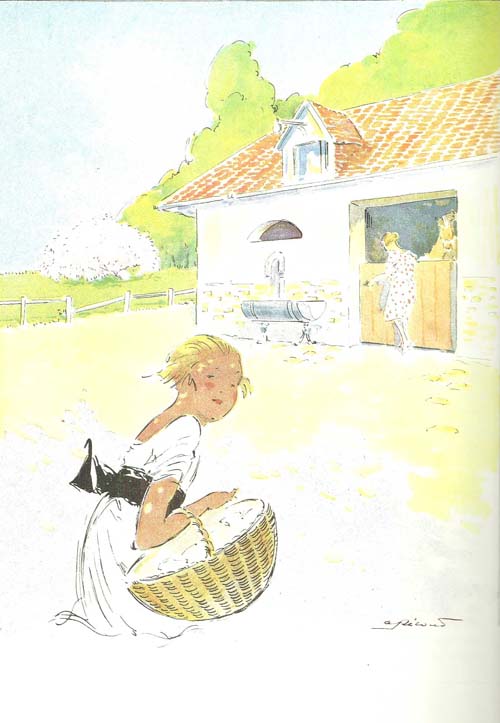

Sophie a les yeux gris, une figure ronde et souriante, et des cheveux blonds, lisses et coupés court. Dans le dessin animé Les Malheurs de Sophie, Sophie a les yeux verts, un visage fin et des cheveux assez longs et rouges, mais elle se retrouve avec les cheveux coupés au carré après la coupe réalisée par sa belle-mère Mme Fichini en guise de punition. Par la suite, les cheveux de Sophie repoussent et deviennent plus longs qu'auparavant et deux rubans roses, semblables à ceux de Camille, décorent les cheveux.

Lors de ses premières années, elle est une petite fille très gentille, charmante et agréable au quotidien, mais cependant, il lui arrive d'être colérique, de mentir (souvent pour protéger ses amis voire parfois elle-même). C'est une enfant très gourmande, qui ne manque pas une occasion de se régaler de délicieux petits mets. La perte brutale de ses deux parents et son adoption par une marâtre violente changent profondément sa personnalité, la rendant triste, malhonnête, colérique et opportuniste. Retrouvant le bonheur avec les familles de Fleurville et de Rosbourg, elle devient douce, raisonnable et retrouve son espièglerie d'antan.

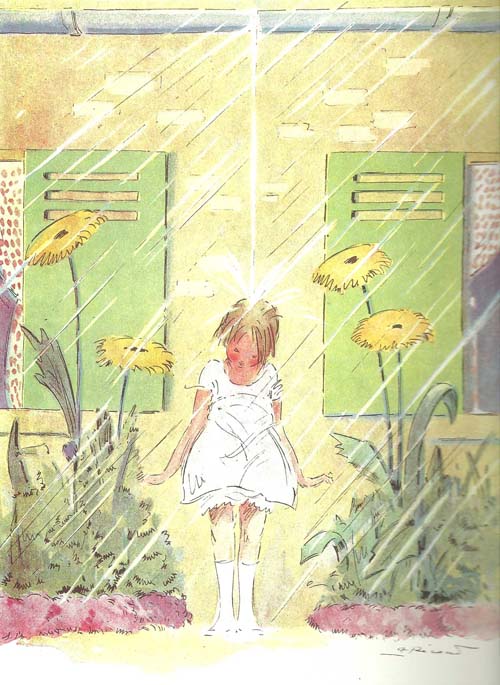

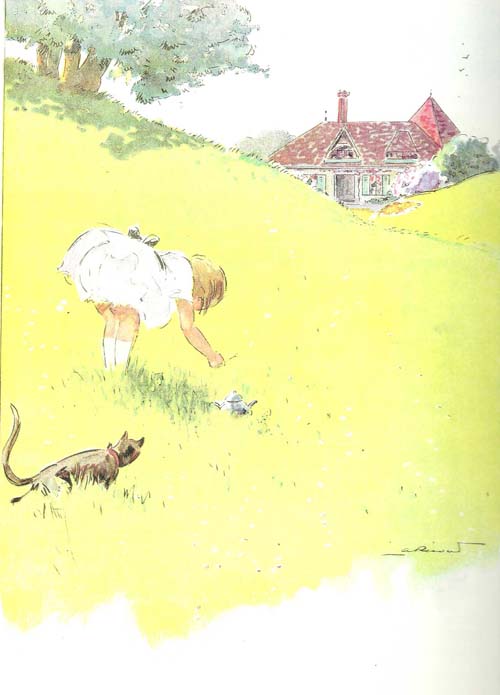

Extrait dans Les malheurs de Sophie

Sophie était coquette ; elle aimait à être bien mise et à être trouvée jolie. Et pourtant elle n’était pas jolie ; elle avait une bonne grosse figure bien fraîche, bien gaie, avec de très beaux yeux gris, un nez en l’air et un peu gros, une bouche grande et toujours prête à rire, des cheveux blonds, pas frisés, et coupés courts comme ceux d’un garçon. Elle aimait à être bien mise et elle était toujours très mal habillée : une simple robe en percale blanche, décolletée et à manches courtes, hiver comme été, des bas un peu gros et des souliers de peau noire. Jamais de chapeau ni de gants. Sa maman pensait qu’il était bon de l’habituer au soleil, à la pluie, au vent, au froid.

Biographie

1. Des premières années paisibles au château de Réan

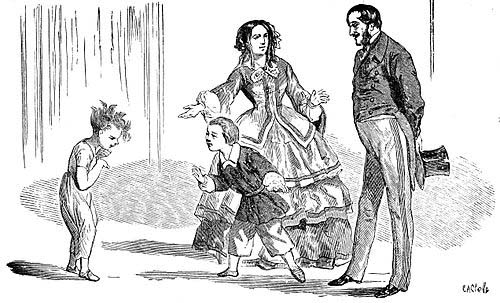

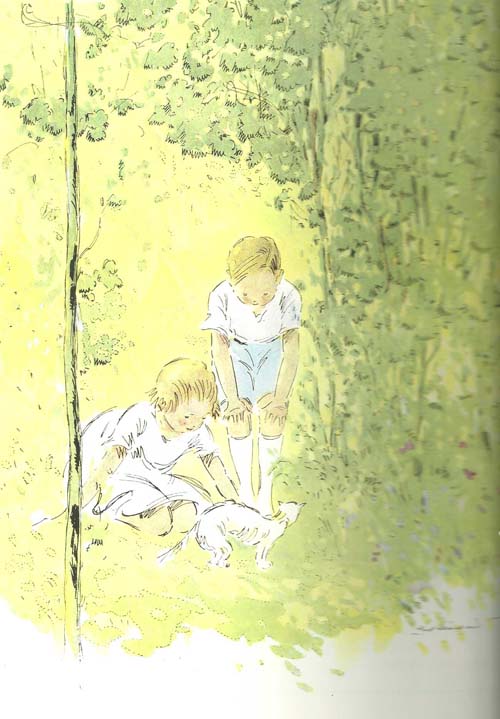

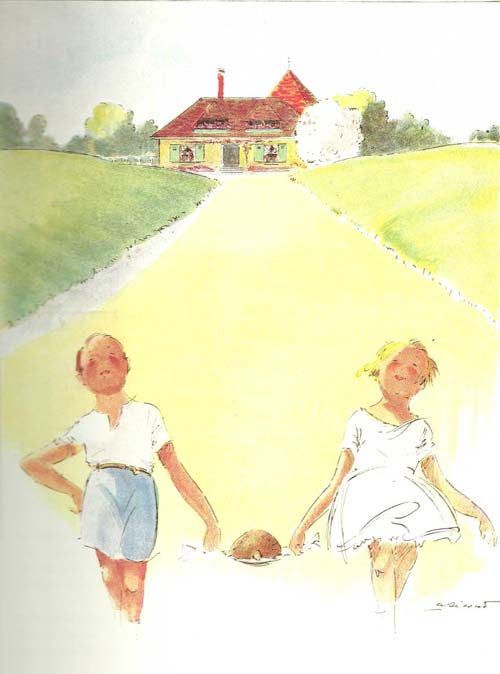

Les deux parents de Sophie, M. et Mme de Réan, sont vivants au début du récit. C'est la mère de famille qui vit à demeure car M. de Réan est très souvent absent du domicile. Paul d'Aubert, le cousin de Sophie, un peu plus âgé qu'elle, vit le plus souvent avec elle au château de Réan. C'est un garçon intelligent, tempéré et très aimant vis-à-vis de sa cousine, mais délaissé par ses parents, les époux d'Aubert, qui ne s'intéressent que peu à lui.

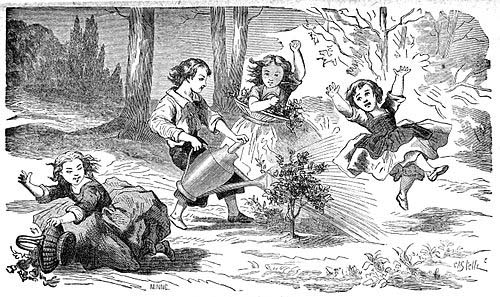

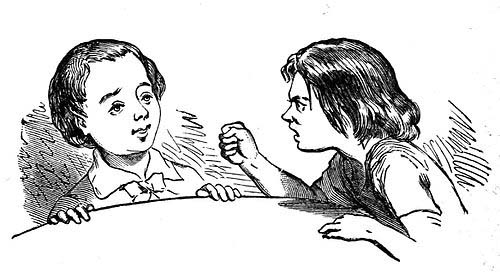

Sophie est âgée de 4 ans. Elle est particulièrement vive et active. Ses distractions sont variées : elle fait du thé avec divers ingrédients imbuvables (de la craie à argenterie et de l'eau du chien), met ses pieds dans de la chaux vive, se bat avec son cousin Paul puis se réconcilie avec lui, se régale de fruits confits au-delà du raisonnable, abîme continuellement sa poupée en tentant de bien s'en occuper.

En somme, Sophie passe son temps à faire des bêtises, bien qu'elle ne s'en rende toujours compte qu'après-coup. Sa mère, sévère mais aimante, veille à ce qu'elle tire des leçons de chacune de ses bêtises, et la réprimande sévèrement avant de lui pardonner une fois qu'elle est certaine que sa fille a appris de ses erreurs.

Deux petites filles vivent dans un château proche de celui de Réan. Elles se prénomment Camille et Madeleine de Fleurville. Ensemble, les quatre enfants expérimentent beaucoup de jeux et d'activités. Leur mère, Mme de Fleurville, veuve d'un militaire, est une proche amie de la famille de Réan et a beaucoup d'affection pour Sophie et Paul.

2. Le départ pour l'Amérique et le naufrage de la Sibylle

La vie jusqu'ici paisible de ce petit monde est bouleversée par un voyage. Sophie, ses parents, le cousin Paul et les parents de ce dernier (M. et Mme d'Aubert) projettent de partir en Amérique. Le voyage est organisé parce que M. Fichini, un ami de la famille, laisse miroiter un héritage considérable s'ils se rendent là-bas. Les six personnes partent de leur province et se rendent à Paris pour y réaliser des achats. Puis elles vont dans un port pour monter à bord de la Sibylle.

La traversée se déroule paisiblement. Le jeune Paul est toujours meurtri de sa mise au ban continuelle de la part de ses parents. Il éprouve un sentiment éperdu de tendresse et de respect pour le commandant, qui veille sur lui durant le voyage comme un père de substitution.

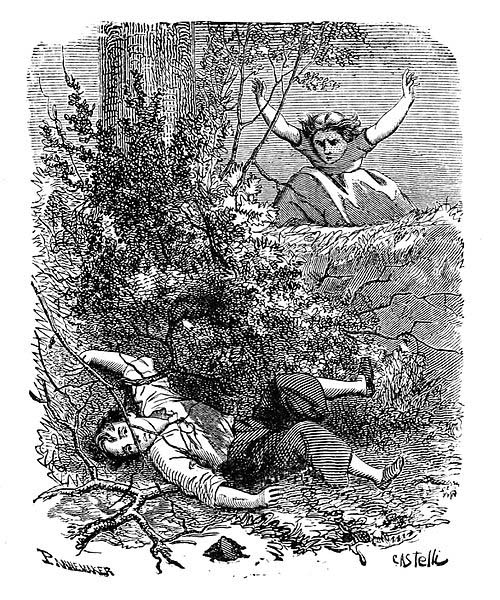

Mais l'histoire devient sinistre lorsqu'une tempête s'abat sur le navire. La Sibylle prend le gite, trouée par des rails de chemin de fer qui étaient dans la soute et ont éventré la coque. La mère de Sophie, les parents de Paul et le reste des marins montent dans les chaloupes mises à la mer pour évacuer l'épave. Il n'y a plus de place pour cinq personnes qui n'ont pas été attendues : le commandant, M. de Réan, Sophie, Paul et un matelot surnommé le Normand. Une vague scélérate engloutit alors les chaloupes, qui sont ballottées en tous sens. Tous leurs passagers meurent noyés. Ayant vu le drame, Sophie et son père s'échappent de la Sibylle dans un radeau qui ne peut les contenir que tous les deux. Les trois autres qui restent sur l'épave qui chavire sont contraints à trouver un autre moyen de s'échapper dans un temps imparti très court. Du point de vue de Sophie, le navire sombre pourtant bien vite. Elle est certaine qu'eux aussi ont péri.

Les deux survivants sont trouvés errants sur les flots par un navire qui les emmène en Amérique. M. Fichini meurt et demande en dernière volonté que M. de Réan, alors veuf, se marie avec sa fille, Fedora Fichini.

3. Sophie face à sa belle-mère abusive

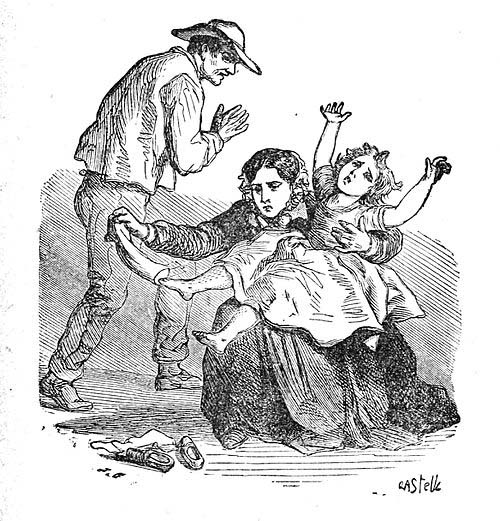

M. de Réan se remarie sans grand entrain, miné par une dépression importante. Tourmenté par la maladie, il pense avoir trouvé en Mme Fichini une nouvelle mère qui saura prendre soin de Sophie une fois que lui-même ne sera plus là. Il se trompe lourdement : la belle-mère est spontanément cruelle et vicieuse avec Sophie et, un jour, la frappe injustement sur les jambes avec des branchages. Lorsqu'elle en fait part à son père, ce dernier, très en colère, gifle Mme Fichini et lui intime l'ordre de ne plus jamais lever la main sur sa fille. La marâtre humiliée lui promet de battre Sophie le plus fort et le plus souvent qu'elle le pourra. M. de Réan meurt quelques jours après, terrassé par son cœur fragile et sa honte de ne pas avoir su empêcher les blessures de sa fille. Il n'a pas pu divorcer et donc enlever la garde de Sophie à Mme Fichini. Cette femme cruelle respecte scrupuleusement sa promesse de la battre.

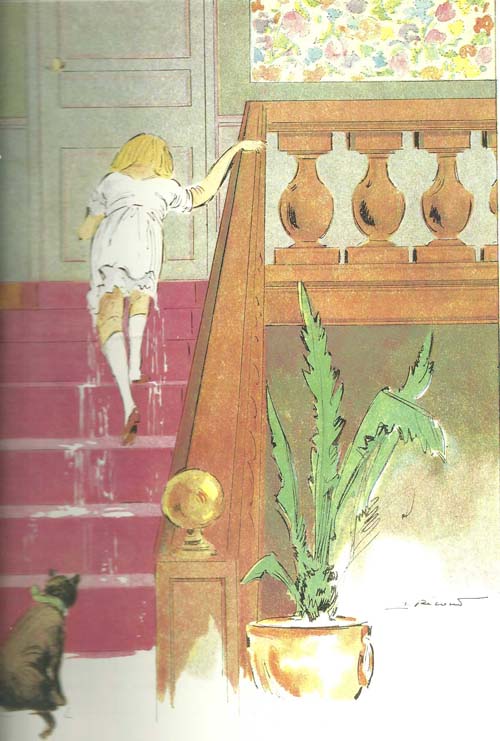

Mme Fichini se montre d'une cruauté exécrable envers Sophie. La marâtre ne cesse de la fouetter, de la priver de nourriture et de la meurtrir. Sophie est altérée par les meurtrissures que sa belle-mère aux allures d'ogresse lui inflige. Puisqu'elle est martyrisée, son caractère s'en ressent. Alors qu'elle était joyeuse, curieuse et spontanée, elle devient querelleuse, coléreuse et malhonnête. Elle ne fait en vérité que suivre la voie de sa belle-mère qui ne cache pas la détestation et le mépris qu'elle ressent pour elle.

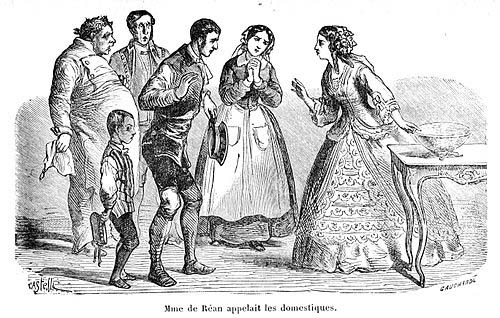

Mme Fichini, de retour en France avec sa belle-fille, a pris possession du château de Réan, situé à côté de celui de Fleurville et profite de la présence de Mme de Fleurville et Mme de Rosbourg, qui vivent ensemble au château de Fleurville, pour parader dans ses vêtements pompeux et franchement ridicules, remplis de fanfreluches et de rubans. Ces dames, consternées par le comportement de Mme Fichini, se rendent tout de suite compte que Sophie est maltraitée et l'invitent le plus souvent possible, même si cela les force à faire bonne figure devant sa belle-mère qu'elles ont en horreur.

4. La nouvelle vie de Sophie à Fleurville

Malgré sa joie de revoir ses amies, Sophie se comporte souvent mal avec elles lors de ses visites, et Camille et Madeleine font preuve de patience et de compréhension pour que l'atmosphère reste bonne. Marguerite, moins mûre, moins compréhensive, a nettement plus de mal à aimer l'orpheline et le lui fait savoir. Elle finit par développer elle aussi de la compassion à son égard lorsqu'elle voit Sophie se faire battre à plusieurs reprises, Mme Fichini n'hésitant pas à avoir recours au fouet devant ses hôtes, déclarant même que « le fouet est le meilleur des maîtres » et « le seul moyen d'élever des enfants » (chapitre Les hérissons). En effet, pour parvenir à se nourrir, Sophie en a été réduite à tricher, mentir et dissimuler à cause de sa marâtre qui la privait très souvent de repas ; elle se goinfre donc dès qu'elle en a l'occasion, mentant, volant, créant des situations de tension avec ses amies, qui lui pardonnent toujours.

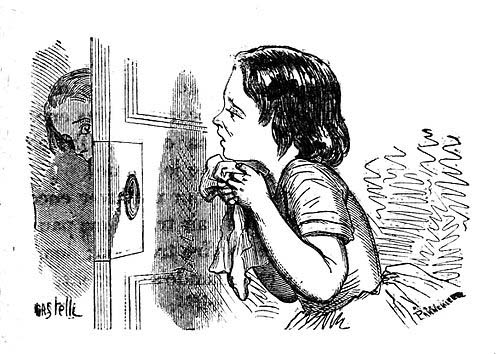

Lorsque Mmes de Fleurville et de Rosbourg réussissent à convaincre Mme Fichini, qui doit faire un voyage de plusieurs mois en Italie, de leur confier Sophie, elles trouvent qu'il est opportun de sauver la fillette de la spirale infernale dans laquelle elle se trouve. Le tournant se fait véritablement dans le chapitre Le cabinet de pénitence : alors que Sophie s'attend à être battue après avoir écrasé des cerises destinées à une pauvre femme et s'être bagarrée avec Marguerite pour cela, Mme de Fleurville, loin de la brutaliser, l'amène dans un cabinet du château et l'incite à écrire pour réfléchir à son comportement. S'enfermant d'abord dans une rage aveugle puis dans un refus obstiné, elle est surprise de voir que Mme de Fleurville ne la fouette pas et continue à lui apporter des bons repas et à lui faire confiance pour mener sa tâche à son terme. Touchée d'être traitée avec dignité malgré la gravité de ses fautes, elle finit par écrire cette lettre où elle émet des regrets sincères pour son comportement, après quoi elle est pardonnée et peut retrouver ses amies.

Après cela, Sophie fait de gros progrès, mais prend de nombreuses semaines à perdre ses défauts profondément ancrés et des réflexes traumatiques acquis face à la maltraitance permanente de sa belle-mère. « Chère Camille, je vois que je resterai toujours méchante ; jamais je ne serai bonne comme vous », affirme-t-elle avec désespoir dans le chapitre Un événement tragique. Mais petit à petit, Sophie reprend confiance en elle et retrouve une réelle joie de vivre. Mmes de Fleurville et de Rosbourg traitent Sophie comme leur propre fille, avec amour et tendresse, et leurs filles elles-mêmes voient en Sophie une sœur, permettant à celle-ci de se trouver une véritable famille de substitution.

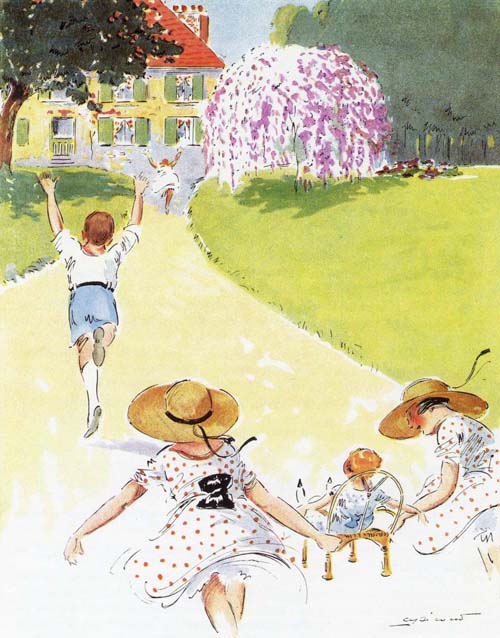

5. Un retour inespéré

Lorsque Mme de Fleurville reçoit pour l'été son frère et ses neveux (Jean, Léon et Jacques) de Paris, les Rugès, Sophie apparaît comme déjà clairement intégrée à la famille, et parle plus librement des épreuves qu'elle a traversées depuis la mort de ses parents, ce que lui interdisait de faire Mme Fichini. Cette dernière, qui se remarie, reste en Italie et laisse la garde de Sophie à Mme de Fleurville pour une durée indéterminée, créant un soulagement général à Fleurville.

Un jour, Paul, le cousin de Sophie, réapparaît, accompagné de M. de Rosbourg, le père de Marguerite. Ces derniers avaient été déclarés morts dans le naufrage de la Sybille, le navire qui devait emmener Sophie, ses parents, Paul et les parents de Paul en Amérique, et qui a coûté la vie à la mère de Sophie et aux parents de Paul. M. de Rosbourg était le capitaine du navire ; Sophie ignorant son nom, elle n'avait pas fait le lien avec Mme de Rosbourg et Marguerite. En réalité, il a survécu avec Paul et un matelot surnommé Le Normand. Échoués sur une île pleine de “sauvages”, ils y ont vécu plusieurs années, apprenant leur langue, leurs coutumes et beaucoup d’autres choses, avant d’être secourus par un navire et de pouvoir revenir en France auprès de leur famille.

C'est un bonheur inespéré pour Sophie, qui retrouve son cousin qu'elle aimait tant et se sent moins seule au monde, ainsi que pour Mme de Rosbourg et Marguerite. Après toutes les épreuves qu'ils ont endurées ensemble, M. de Rosbourg considère Paul comme son propre fils, et en fait son héritier. Paul devient ainsi de fait un membre de la famille de Rosbourg.

Après tous ces heureux rebondissements, les enfants vivent plusieurs aventures plus légères au cours de l’été, liant des amitiés fortes (par exemple entre Paul et Léon, ou entre Sophie et Marguerite).

6. Le dénouement

Après plusieurs années d'absence, Mme Fichini revient inopinément au château de Réan. Sophie est terrorisée par ce retour, mais les familles de Fleurville, de Rosbourg et de Rugès sont déterminées à la protéger et à convaincre Mme Fichini d'abandonner définitivement la garde de sa belle-fille, donnant à celle-ci la force de se confronter à nouveau à sa marâtre.

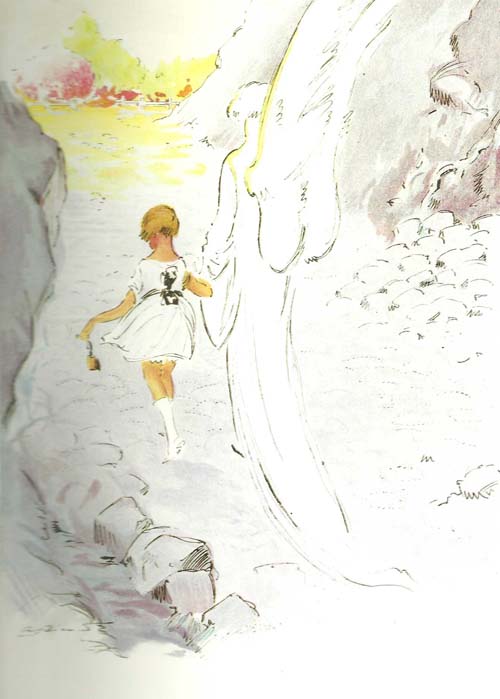

Finalement, il s'avère que celle-ci, malade et mourante, est revenue pour demander pardon à Sophie des mauvais traitements qu'elle lui a infligés. La jeune fille lui accorde son pardon, afin que sa belle-mère puisse partir la conscience tranquille. Mme Fichini a une petite fille d’un an, qu’elle confie à Sophie. Mais cette petite fille, malade, mourra aussi. Sophie est adoptée par Mme de Fleurville et le frère de celle-ci, M. de Rugès, qui lui servent de tuteurs.

Finalement, une fois adultes, Paul et Marguerite se marient, et Sophie épouse le frère de Léon, Jean de Rugès. Léon devient militaire, puis après 20 ans de service, il vient habiter avec Paul et Marguerite. Jacques entre au Conseil d’État, puis épouse la jeune sœur de Marguerite, Pauline, née après les aventures des Vacances.

Apparitions

Sophie apparaît dans la trilogie comprenant Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modèles et Les Vacances. Elle apparaît également dans Les Deux Nigauds, un autre livre de la comtesse de Ségur.

Comtesse de Ségur

La comtesse de Ségur, Sophie Rostopchine (en russe et selon l'onomastique russe Sofia Fiodorovna Rostoptchina, née le 1er août 1799 à Saint-Pétersbourg et morte le 9 février 1874 à Paris, est une femme de lettres française d'origine russe, auteur de livres pour la jeunesse, notamment la trilogie de Sophie : Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modèles et Les Vacances, qui racontent les bourdes et les épreuves de Sophie de Réan, victime d'une marâtre, Mme Fichini, alors que ses cousines et amies sont à la fois raisonnables et dotées d'une mère aimante.

Elle est aussi l'auteur de contes pour enfants publiés à partir des années 1850, et de plusieurs autres romans, comme Le Général Dourakine, L'Auberge de l'Ange gardien, Un bon petit diable ou Mémoires d’un âne.

Biographie

Origines familiales

La famille Rostoptchine dont elle est issue est une grande famille de la noblesse russe, dont la généalogie remonte aux khans mongols de la Horde d'or et à la famille de Genghis Khan.

Son père est le comte Fiodor Rostoptchine (1763-1826), officier d'infanterie qui a atteint le grade de lieutenant général, ministre des Affaires étrangères du tsar Paul Ier, puis gouverneur général de Moscou, notamment en 1812 au moment de l'offensive de Napoléon.

Sa mère est la comtesse Catherine Protassova, ancienne demoiselle d'honneur de Catherine II.

Sophie, troisième enfant du couple, est baptisée dans la religion orthodoxe, son parrain étant le tsar lui-même, fils de Catherine II.

Jeunesse en Russie

Elle passe son enfance dans le domaine de Voronovo près de Moscou (45 000 ha et 4 000 serfs), où Fiodor Rostopchine fait venir des agronomes écossais afin d'améliorer les techniques agricoles encore arriérées en Russie, ce qui est signalé dans plusieurs des romans de sa fille.

Elle reçoit l'éducation des enfants de l'aristocratie russe qui privilégie l'apprentissage des langues étrangères, du français en premier lieu. Adulte, elle sera une polyglotte maîtrisant cinq langues.

C'est aussi une petite fille turbulente, maltraitée par sa mère qui la prive de nourriture, de boisson, de vêtements chauds, la punit en l'enfermant dans sa chambre, l'humilie en public et la frappe cruellement. Influencée par Joseph de Maistre, ministre plénipotentiaire du roi de Sardaigne auprès du tsar, et par les jésuites, la comtesse Rostopchine se convertit de l'orthodoxie au catholicisme.

Sophie, depuis l'âge de treize ans, est élevée dans la religion catholique, contre l'avis de son père resté orthodoxe.

Les troupes de Napoléon à Moscou.

En 1812, lors de l'invasion de la Russie par la Grande Armée, son père est gouverneur de Moscou. Il lance des pamphlets contre Napoléon, fait évacuer les pompes à incendie et libère des prisonniers avec la mission de mettre le feu chacun à un quartier.

L'incendie de Moscou qui en résulte fera dire à Sophie : « J'ai vu comme une aurore boréale sur la ville », et contraint Napoléon à une retraite désastreuse.

La réussite de ce plan entraîne cependant l'hostilité de ceux qui ont perdu leur habitation, aristocrates comme commerçants, si bien que Fiodor Rostopchine, disgracié par le tsar, s'exile, seul avec un domestique, en Pologne en 1814, puis en Allemagne, en Italie et, enfin, en France en 1817. Dans tous ces pays, il est accueilli en héros, sauveur de la monarchie.

Départ en France et mariage

Il fait venir sa famille à Paris et c'est là que Sophie Rostopchine rencontre, à dix-neuf ans, Eugène de Ségur (1798-1863), petit-fils de Louis-Philippe de Ségur, qui a été ambassadeur de France en Russie et arrière-petit-fils du maréchal de Ségur qui a été ministre de la Guerre de Louis XVI. Le mariage, arrangé par Sophie Swetchine, une Russe elle aussi convertie au catholicisme, a lieu à Paris les 13 et 14 juillet 1819. L'année suivante, ses parents repartent pour la Russie.

Ce mariage est d'abord heureux, mais elle est par la suite délaissée par un époux volage qui la trompe, notamment avec sa domestique. La situation d'Eugène, désargenté et désœuvré, ne s'améliore qu'en 1830, lorsqu'il est nommé pair de France. Il ne rend visite à sa femme qu'en de rares occasions, au château des Nouettes, à Aube, offert par Fédor Rostopchine à sa fille en 1822. Ils ont huit enfants dont Louis-Gaston de Ségur, futur évêque. Eugène aurait surnommé son épouse « la mère Gigogne ». Préférant son château aux mondanités parisiennes, elle reporte toute son affection sur ses enfants et, plus tard, ses petits-enfants.

Sophie Rostopchine souffre de violentes migraines. Certains pensent qu'elle présente un comportement hystérique, hérité de sa mère ou peut-être dû à une maladie vénérienne transmise par son mari volage, avec des crises de nerfs et de longues périodes d'aphasie, l'obligeant à correspondre avec son entourage à l'aide d'une ardoise. Mais surtout, elle est soumise à la pression de sa mère, de sa belle-mère, toutes deux autoritaires et intransigeantes, et de la famille de Ségur qui se plaint constamment que sa dot n'ait pas été versée en entier.

Une vocation tardive

Elle écrit son premier livre à plus de cinquante ans. Il s'agit de contes moraux, destinés à ses petits-enfants.

La comtesse de Ségur a commencé à se consacrer à la littérature en notant les contes qu'elle racontait à ses petits-enfants et en les regroupant pour former ce qui s'appelle aujourd'hui Les Nouveaux Contes de fées. L'on raconte que lors d'une réception, elle aurait lu quelques passages à son ami Louis Veuillot pour calmer l'atmosphère qui était devenue tendue. C'est ce dernier qui aurait fait publier l’œuvre chez Hachette.

D’autres historiens racontent qu'Eugène de Ségur, président de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, rencontrant Louis Hachette qui cherche alors de la littérature pour distraire les enfants, en vue d'une nouvelle collection de la « Bibliothèque des Chemins de Fer », lui aurait alors parlé des dons de sa femme et la lui aurait présentée quelque temps plus tard.

Elle signe son premier contrat en octobre 1855 pour 1 000 francs. Le succès des Nouveaux Contes de fées l'encourage à composer un ouvrage pour chacun de ses autres petits-enfants.

Eugène de Ségur accorde à Louis Hachette le monopole de la vente dans les gares de livres pour enfants. En 1860, Louis Hachette institue la collection de la Bibliothèque rose où sont désormais publiés les ouvrages de la comtesse de Ségur.

Par la suite, celle-ci obtient que les droits d'auteur lui soient directement versés et discute plus fermement ses droits d'auteur lorsque son mari lui coupe les fonds.

Dernières années

Trois ans après la mort de son mari, elle devient en 1866 tertiaire franciscaine, sous le nom de sœur Marie-Françoise, mais continue à écrire. Son veuvage et l'effondrement consécutif des ventes de ses livres l'obligent à vendre Les Nouettes en 1872 et à se retirer, l'année suivante, à Paris, au 27 rue Casimir-Périer (7e arrondissement).

Elle meurt à cette adresse, à 74 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle est inhumée à Pluneret (Morbihan), près de son fils Gaston. Au chevet de sa tombe, sur une croix en granit, est inscrit : « Dieu et mes enfants ». Son cœur embaumé est déposé dans l'avant-chœur de la chapelle du couvent (ou monastère) de la Visitation, au 110 rue de Vaugirard, où était morte sa fille Sabine de Ségur, elle aussi entrée en religion.

Musique : Les malheurs de Sophie au piano - 2,88 Mo - 3 mn 19 :

Vous n'entendez pas le son de la page : cliquez ici

Copyright © 2001-

La vraie vie (Get a life) avec Papytane et Mamytane, c'est sur papytane.com