Mon village par l'Oncle Hansi

Mon village

Ceux qui n'oublient pas

Images et commentaires par l'Oncle HANSI

Pour les petits Enfants de France

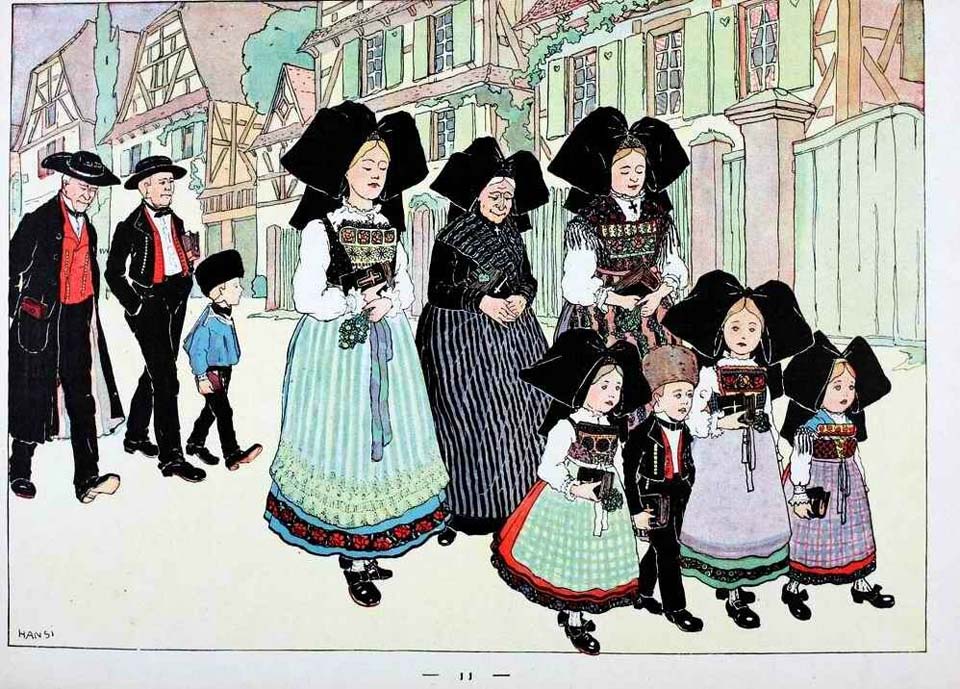

1. Le village que je vais vous décrire n'est pas de mon invention : il existe. Pour le trouver il faut aller, loin de la grande route, du côté de Wissembourg ou de Niederbronn. Vous quitterez la voie ferrée à quelque petite station toute fleurie ; vous suivrez un étroit chemin bordé d'arbres fruitiers. De loin vous verrez le clocher pointu s'élancer au-dessus des blés ou percer la dentelle des houblons. Peut- être arriverez-vous un dimanche, à l'heure où l'on sort de l'église ; alors vous assisterez à l'un des spectacles les plus pittoresques que l'on puisse voir. Vous verrez ces jeunes filles dont la calme beauté est couronnée du large ruban noir, ces grands jeunes gens au vêtement sévère relevé d'une jolie note rouge, et les vieux qui gardent encore l'ample redingote et le tricorne. Certes les costumes que vous montreront mes images ne se portent plus dans tous les villages d'Alsace. L'affreuse guerre et l'annexion cruelle ont bouleversé notre vie d'autrefois ; bien des vieilles coutumes ont disparu avec les habits de jadis. Et puis, chez nous comme ailleurs, l'industrie et les chemins de fer ont apporté la camelote allemande et d'horribles modes nouvelles. Mais si le costume traditionnel ne s'est pas conservé partout, nulle part l'âme n'a changé. Dans toute l'Alsace vous trouverez des enfants heureux de jouer au soldat français, de fiers jeunes gens qui ne veulent pas courber l'échine et de vieux braves tout glorieux d'avoir servi la France... Partout aussi, malheureusement, vous rencontrerez le gendarme, un lourdaud de race étrangère, représentant et exécuteur de lois iniques et tracassières. Ce joli village, dont les maisons riantes cachent ainsi bien des souffrances, il est comme l'image de l'Alsace entière, et voilà pourquoi je ne vous dirai pas son nom. Si vous le cherchez dans votre atlas, vous le trouverez quelque part entre le Rhin et les Vosges, partout où votre petit doigt se posera sur la carte dans le pays qui maintenant n'est plus en France et qu'un liséré de deuil entoure depuis ce temps-là.

2. En Alsace, au creux des collines aux lignes douces, je connais un bien beau village, enfoui parmi les fleurs et les arbres fruitiers. En avant des maisons s'étend une grande prairie, semée de pâquerettes et de myosotis qu'on appelle Ne m'oubliez pas. C'est le domaine des enfants du village. Les petits garçons - tout comme ceux de France - font faire à de pauvres hannetons, liés par la patte au bout d'un fil, mille tours extraordinaires. Ou bien ils jouent à la guerre, et régulièrement mettent en fuite l'ennemi, toujours représenté par les dix enfants du gendarme. Les petites filles dansent en rond, cueillent des bouquets, et leurs petites jupes rouges ou bleues sont comme autant de fleurs mouvantes parmi la prairie. Puis, se tenant par la main, elles s'en vont, chantant des lieds aux paroles si vieilles et si obscures qu'à chaque reprise elles y découvrent un sens plus merveilleux encore. Elles vont ainsi, sur la grande route, jusqu'à la colline d'où l'on découvre, au loin, la cathédrale de Strasbourg, ou dans le chemin creux tout fleuri d'aubépine, jusqu'à la lisière du bois, devant les tombes où depuis plus de quarante années dorment turcos et chasseurs à pied, tombés dans la grande bataille. Sur ces pauvres tombes si simples, que le gouvernement voudrait tant nous faire oublier, les petites filles déposent leurs fleurs... Par un soir de printemps, quand on voit mon village avec ses toits qui fument, son vieux clocher, la petite place où l'arbre de la liberté verdit encore, et la maison d'école avec son nid de cigogne et son beffroi, quand on voit les fiancés qui se promènent, mains unies, et les vieux qui causent sur leur porte, quand l'air est plein de chants d'oiseaux et de chansons d'enfants, ne serait-on pas tenté de croire que vivre en mon joli village, c'est le plus grand bonheur sur terre ?... Oui, si là-bas, dans la grande rue, on n'apercevait pas aussi la silhouette pesante et carrée du gendarme.

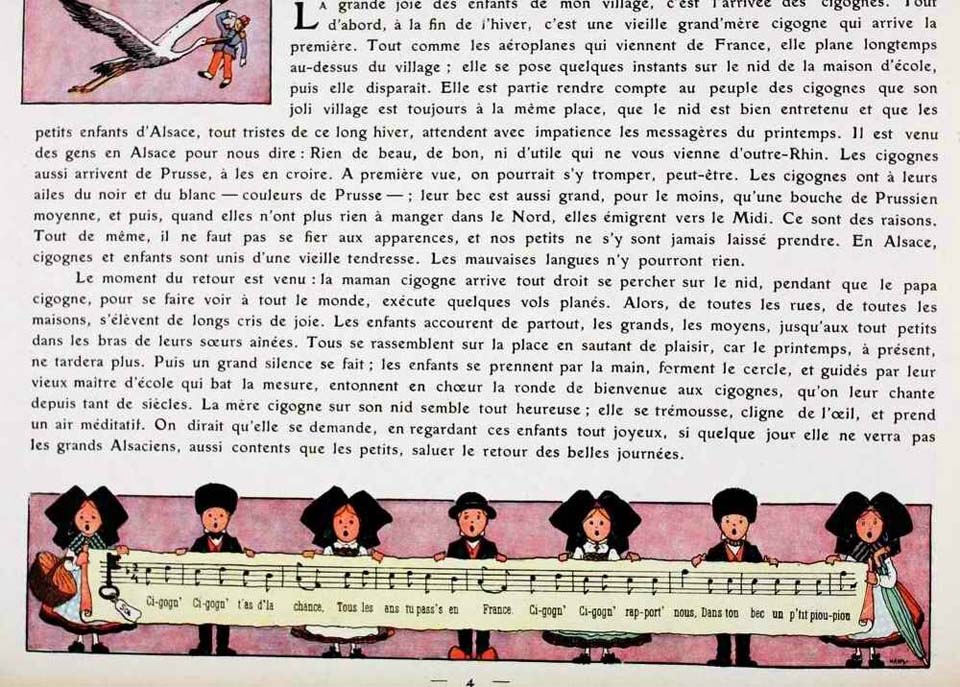

3. La grande joie des enfants de mon village, c'est l'arrivée des cigognes. Tout d'abord, à la fin de l'hiver, c'est une vieille grand'mère cigogne qui arrive la première. Tout comme les aéroplanes qui viennent de France, elle plane longtemps au-dessus du village ; elle se pose quelques instants sur le nid de la maison d'école, puis elle disparaît. Elle est partie rendre compte au peuple des cigognes que son joli village est toujours à la même place, que le nid est bien entretenu et que les petits enfants d'Alsace, tout tristes de ce long hiver, attendent avec impatience les messagères du printemps. Il est venu des gens en Alsace pour nous dire : Rien de beau, de bon, ni d'utile qui ne vous vienne d'outre-Rhin. Les cigognes aussi arrivent de Prusse, à les en croire. A première vue, on pourrait s'y tromper, peut-être. Les cigognes ont à leurs ailes du noir et du blanc - couleurs de Prusse - ; leur bec est aussi grand, pour le moins, qu'une bouche de Prussien moyenne, et puis, quand elles n'ont plus rien à manger dans le Nord, elles émigrent vers le Midi. Ce sont des raisons. Tout de même, il ne faut pas se fier aux apparences, et nos petits ne s'y sont jamais laissé prendre. En Alsace, cigognes et enfants sont unis d'une vieille tendresse. Les mauvaises langues n'y pourront rien.

Le moment du retour est venu : la maman cigogne arrive tout droit se percher sur le nid, pendant que le papa cigogne, pour se faire voir à tout le monde, exécute quelques vols planés. Alors, de toutes les rues, de toutes les maisons, s'élèvent de longs cris de joie. Les enfants accourent de partout, les grands, les moyens, jusqu'aux tout petits dans les bras de leurs sœurs aînées. Tous se rassemblent sur la place en sautant de plaisir, car le printemps, à présent, ne tardera plus. Puis un grand silence se fait ; les enfants se prennent par la main, forment le cercle, et guidés par leur vieux maître d'école qui bat la mesure, entonnent en chœur la ronde de bienvenue aux cigognes, qu'on leur chante depuis tant de siècles. La mère cigogne sur son nid semble tout heureuse ; elle se trémousse, cligne de l'œil et prend un air méditatif. On dirait qu'elle se demande, en regardant ces enfants tout joyeux, si quelque jour elle ne verra pas les grands Alsaciens, aussi contents que les petits, saluer le retour des belles journées.

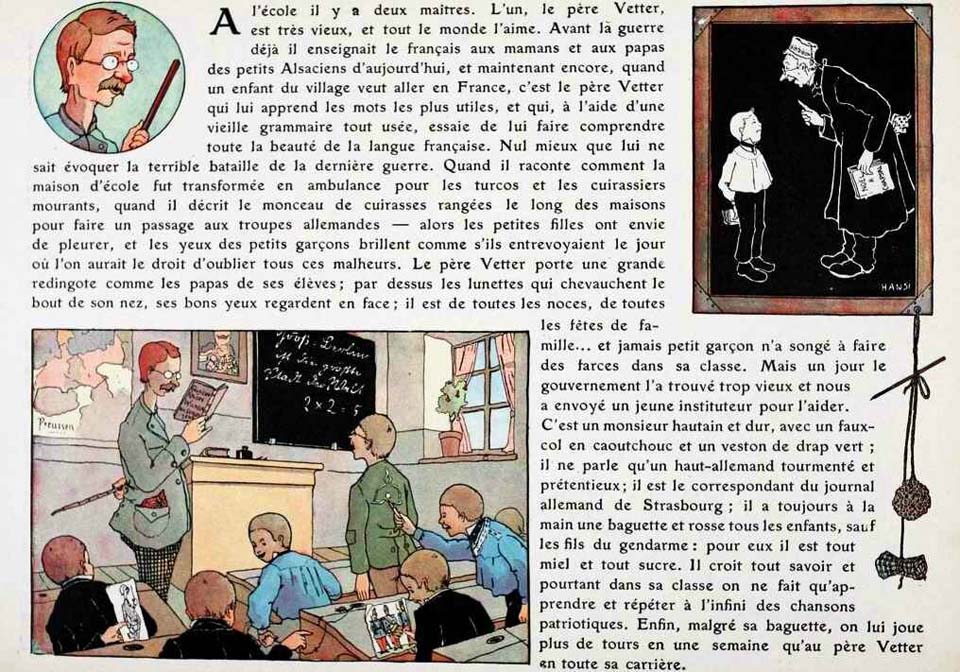

5. A l'école il y a deux maîtres. L'un, le père Vetter, est très vieux, et tout le monde l'aime. Avant la guerre déjà il enseignait le français aux mamans et aux papas des petits Alsaciens d'aujourd'hui, et maintenant encore, quand un enfant du village veut aller en France, c'est le père Vetter qui lui apprend les mots les plus utiles, et qui, à l'aide d'une vieille grammaire tout usée, essaie de lui faire comprendre toute la beauté de la langue française. Nul mieux que lui ne sait évoquer la terrible bataille de la dernière guerre. Quand il raconte comment la maison d'école fut transformée en ambulance pour les turcos et les cuirassiers mourants, quand il décrit le monceau de cuirasses rangées le long des maisons pour faire un passage aux troupes allemandes - alors les petites filles ont envie de pleurer, et les yeux des petits garçons brillent comme s'ils entrevoyaient le jour où l'on aurait le droit d'oublier tous ces malheurs. Le père Vetter porte une grande redingote comme les papas de ses élèves ; par dessus les lunettes qui chevauchent le bout de son nez, ses bons yeux regardent en face ; il est de toutes les noces, de toutes les fêtes de famille... et jamais petit garçon n'a songé à faire des farces dans sa classe. Mais un jour le gouvernement l'a trouvé trop vieux et nous a envoyé un jeune instituteur pour l'aider. C'est un monsieur hautain et dur, avec un faux- col en caoutchouc et un veston de drap vert ; il ne parle qu'un haut-allemand tourmenté et prétentieux ; il est le correspondant du journal allemand de Strasbourg ; il a toujours à la main une baguette et rosse tous les enfants, sauf les fils du gendarme : pour eux il est tout miel et tout sucre. 11 croit tout savoir et pourtant dans sa classe on ne fait qu'ap- prendre et répéter à l'infini des chansons patriotiques. Enfin, malgré sa baguette, on lui joue plus de tours en une semaine qu'au père Vetter en toute sa carrière.

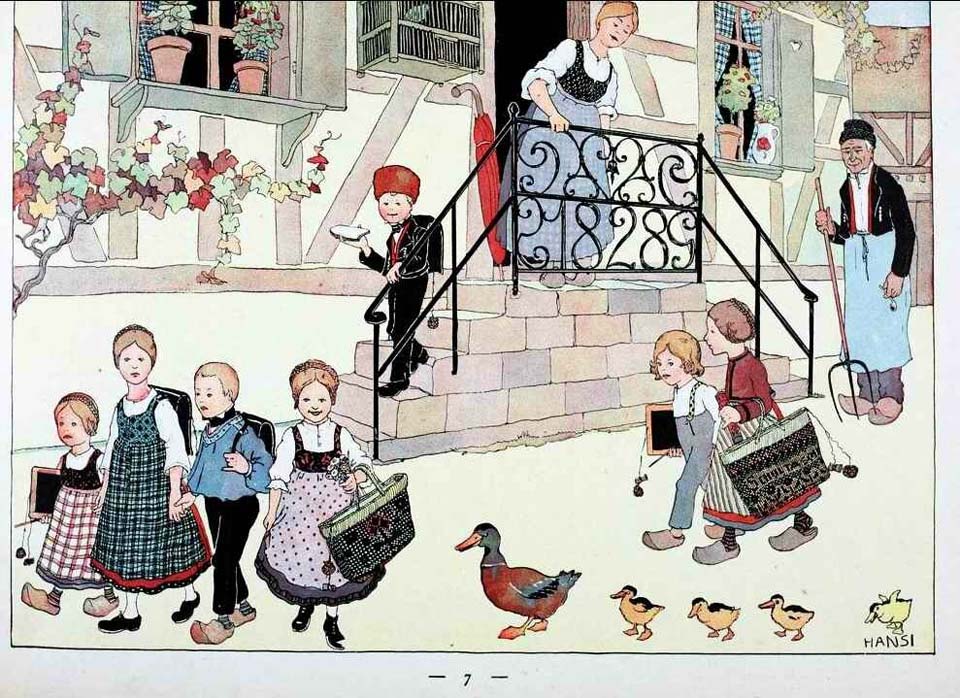

8-10. Le dimanche est une journée bien amusante pour les enfants. D'abord, il est permis de faire la grasse matinée - à condition d'avoir bien ciré ses souliers la veille ; mais au sortir du lit, c'est la grande toilette. La maman coiffe les fillettes ; elle leur tresse deux jolies petites nattes autour des oreilles, leur met une belle jupe de couleur, un corselet tout brodé et la grande coiffe du dimanche. Les garçons se débarbouillent seuls ; ils ont frotté si fort que leurs joues brillent comme de la porcelaine ; puis ils endossent un costume noir pareil à celui de papa, avec un beau gilet rouge - rouge comme un pantalon de soldat français. Au premier coup de cloche, on se met en route vers l'église, les petits en tète, tout heureux de sentir derrière eux leurs parents qui les admirent et les aiment... Hélas ! ce bonheur-là n'est pas pour tous les enfants du village : en voici un qui ne le connaîtra plus. C'est Georges Klipfel, Yerri, comme on l'appelle, avec son grand-père, un vieux soldat de Crimée, d'Italie, et de la dernière guerre aussi. Il est tout petit encore, Yerri Klipfel, et pourtant il a déjà connu bien des jours tristes. Son père avait un peu de bien, une maison garnie de vigne, un bout de jardin, une cour où l'on pouvait jouer tout à son aise ; et Georges était, comme les autres, un enfant joyeux. Par malheur, un soir de juillet, le père voulut fêter, avec quelques amis, une date que l'on défend de fêter en Alsace, et je crois qu'il lui arriva de dire un ou deux mots pas tout à fait respectueux pour S. M. le roi de Prusse. En Allemagne c'est un crime horrible, et d'autant plus que le coupable avait servi dans la garde, à Berlin, comme beaucoup de conscrits d'Alsace, et sans le faire exprès, bien sûr ! Un musicien badois, de passage à l'auberge, courut prévenir le gendarme. Pour éviter des années de prison, Klipfel passa la frontière. Mais il était encore soldat de réserve ; on le traita en déserteur ; on vendit ses champs et sa maisonnette. La maman de Yerri pleura si longtemps et si fort qu'un jour on l'emporta au cimetière. Klipfel, lui, s'est engagé dans la légion étrangère ; il se bat bravement pour la France en Afrique, et on l'a nommé sergent-major. L'aïeul et l'enfant ne se quittent guère. Je viens de les voir partir ensemble de leur maison, la dernière du village, pour se rendre à l'église. Dans son livre de cantiques, Yerri a serré précieusement des images et un bout de ruban. C'est son père qui, du pays de France, les lui a envoyés. Il aura fini son congé bientôt ; il obtiendra un emploi là-bas ; le grand-père et le petit Georges iront le rejoindre, et mon village ne les verra plus.

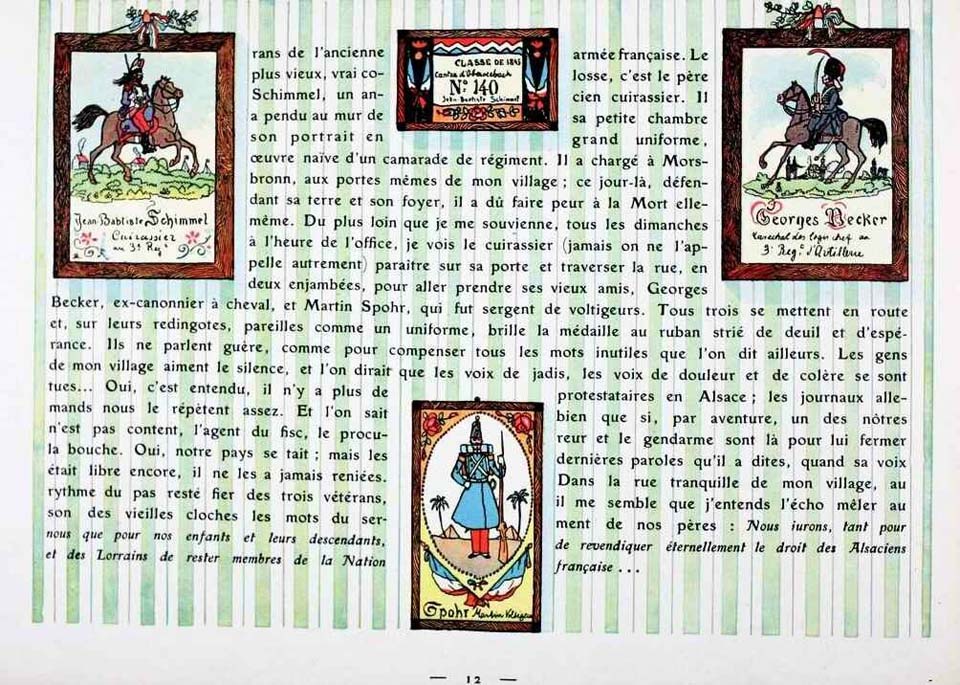

Bien des maisons abritent des chagrins pareils ; mais vous n'en saurez rien à moins de rester longtemps dans le pays. Le peuple d'Alsace n'aime pas à se plaindre, et nulle part vous ne lui trouverez un air morne ou découragé. Mais quand on sait ce qui se cache, qu'on voit tant de familles accablées par la loi brutale du vainqueur, alors il vous semble qu'il y a des injustices trop criantes, des souffrances trop vives pour qu'elles soient éternelles. Voici encore des fidèles du vieux temps ; je les revois toujours avec un peu d'émotion. Ce sont trois vétérans de l'ancienne armée française. Le plus vieux, vrai colosse, c'est le père Schimmel, un ancien cuirassé. Il a pendu au mur de sa petite chambre son portrait en grand uniforme, œuvre naïve d'un camarade de régiment. Il a chargé à Mors- bronn, aux portes mêmes de mon village ; ce jour-là, défendant sa terre et son foyer, il a dû faire peur à la Mort elle- même. Du plus loin que je me souvienne, tous les dimanches à l'heure de l'office, je vois le cuirassier (jamais on ne l'appelle autrement) paraître sur sa porte et traverser la rue, en deux enjambées, pour aller prendre ses vieux amis, Georges Becker, ex-canonnier à cheval, et Martin Spohr, qui fut sergent de voltigeurs. Tous trois se mettent en route et, sur leurs redingotes, pareilles comme un uniforme, brille la médaille au ruban strié de deuil et d'espérance. Ils ne parlent guère, comme pour compenser tous les mots inutiles que l'on dit ailleurs. Les gens de mon village aiment le silence, et l'on dirait que les voix de jadis, les voix de douleur et de colère se sont tues... Oui, c'est entendu, il n'y a plus de protestataires en Alsace ; les journaux allemands nous le répètent assez. Et l'on sait bien que si, par aventure, un des nôtres n'est pas content, l'agent du fisc, le procureur et le gendarme sont là pour lui fermer la bouche. Oui, notre pays se tait ; mais les dernières paroles qu'il a dites, quand sa voix était libre encore, il ne les a jamais reniées. Dans la rue tranquille de mon village, au rytme du pas du pas resté fier des trois vétérans, il me semble que j'entends l'écho mêler au son des vieilles cloches, les mots du serment de nos pères : « Nous jurons tant pour nous que pour nos enfants et leurs descendants, de revendiquer éternellement le droit des Alasaciens et des Lorrains de rester membres de la Nation Française... »

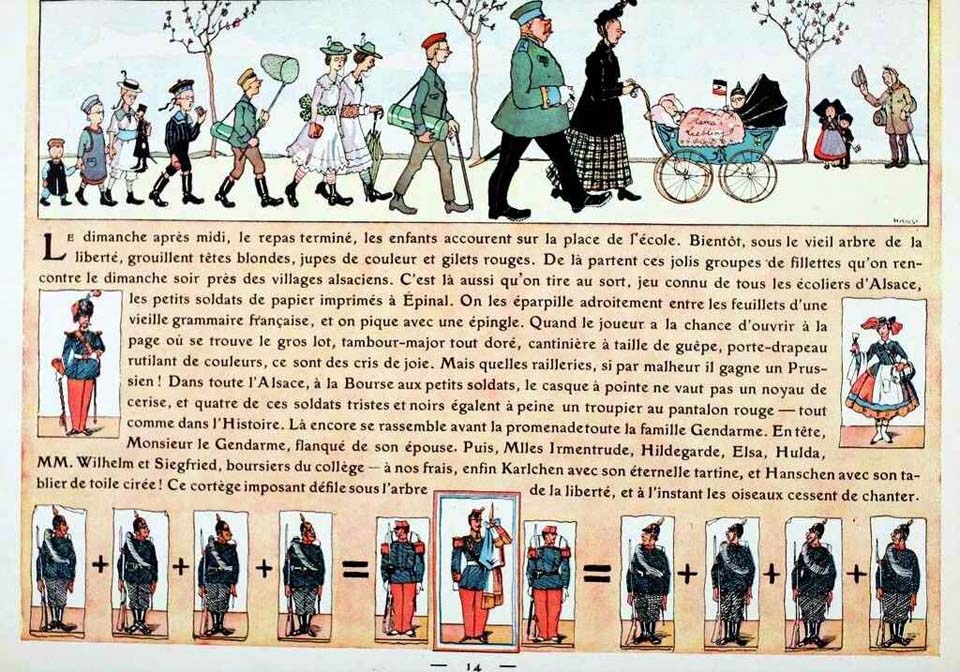

14. Le dimanche après midi, le repas terminé, les enfants accourent sur la place de l'école. Bientôt, sous le vieil arbre de la liberté, grouillent tètes blondes, jupes de couleur et gilets rouges. De là partent ces jolis groupes de fillettes qu'on rencontre le dimanche soir près des villages alsaciens. C'est là aussi qu'on tire au sort, jeu connu de tous les écoliers d'Alsace, les petits soldats de papier imprimés à Épinal. On les éparpille adroitement entre les feuillets d'une vieille grammaire française, et on pique avec une épingle. Quand le joueur a la chance d'ouvrir à la page où se trouve le gros lot, tambour-major tout doré, cantinière à taille de guêpe, porte-drapeau rutilant de couleurs, ce sont des cris de joie. Mais quelles railleries, si par malheur il gagne un Prussien ! Dans toute l'Alsace, à la Bourse aux petits soldats, le casque à pointe ne vaut pas un noyau de cerise, et quatre de ces soldats tristes et noirs égalent à peine un troupier au pantalon rouge tout comme dans l'Histoire. Là encore se rassemble avant la promenade toute la famille Gendarme. En tête, Monsieur le Gendarme, flanqué de son épouse. Puis, Mlles Irmentrude, Hildegarde, Eisa, Hulda, MM Wilhelm et Siegfried, boursiers du collège - à nos frais, enfin Karlchen avec son éternelle tartine, et Hanschen avec son tablier de toile cirée ! Ce cortège imposant défile sous l'arbre de la liberté, et à l'instant les oiseaux cessent de chanter.

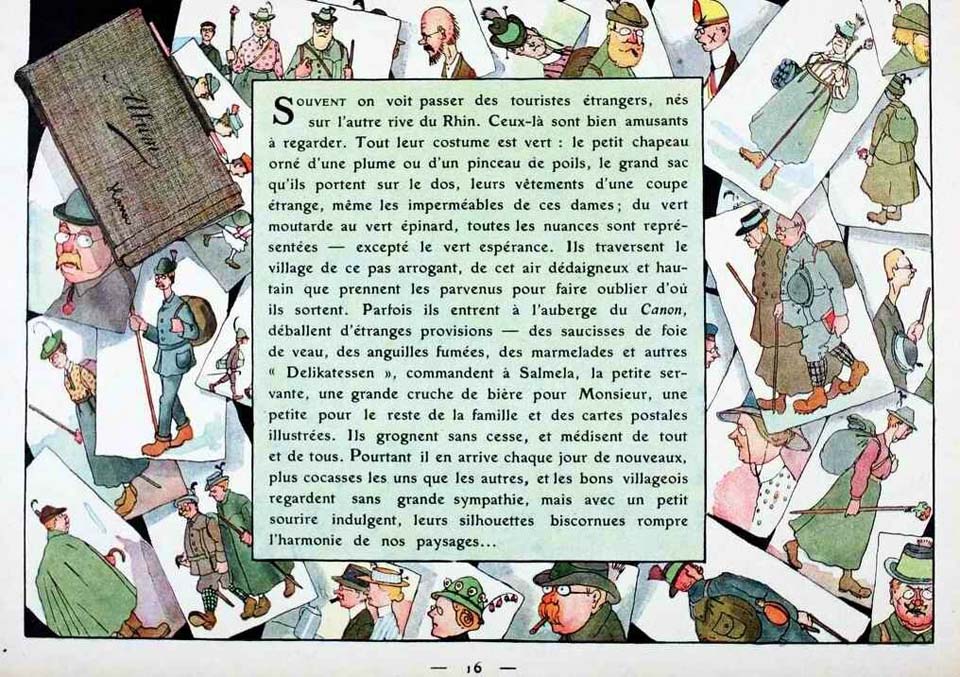

16. Souvent on voit passer des touristes étrangers, nés sur l'autre rive du Rhin. Ceux-là sont bien amusants à regarder. Tout leur costume est vert : le petit chapeau orné d'une plume ou d'un pinceau de poils, le grand sac qu'ils portent sur le dos, leurs vêtements d'une coupe étrange, même les imperméables de ces dames ; du vert moutarde au vert épinard, toutes les nuances sont représentées — excepté le vert espérance. Ils traversent le village de ce pas arrogant, de cet air dédaigneux et hautain que prennent les parvenus pour faire oublier d'où ils sortent. Parfois ils entrent à l'auberge du Canon, déballent d'étranges provisions - des saucisses de foie de veau, des anguilles fumées, des marmelades et autres « Delikatessen », commandent à Salmela, la petite servante, une grande cruche de bière pour Monsieur, une petite pour le reste de la famille et des cartes postales illustrées. Ils grognent sans cesse, et médisent de tout et de tous. Pourtant il en arrive chaque jour de nouveaux, plus cocasses les uns que les autres, et les bons villageois regardent sans grande sympathie, mais avec un petit sourire indulgent, leurs silhouettes biscornues rompre l'harmonie de nos paysages...

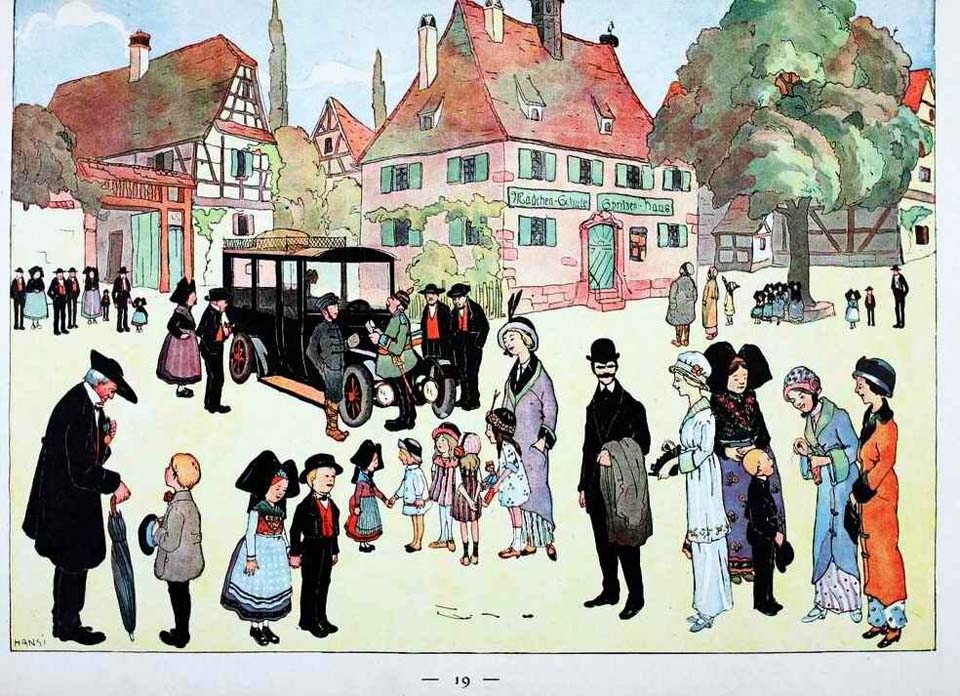

18. Quelquefois des touristes français viennent nous rendre visite et c'est une grande joie pour tout le monde. Ils arrivent dans une belle automobile, accompagnés d'un monsieur fort aimable qui donne sur les costumes d'Alsace toutes sortes d'explications. Il y a toujours de jolies madames, enveloppées de voiles, coiffées de ravissants petits chapeaux, et aussi des enfants tout à fait gentils. Les Français qui sont venus ont toujours trouvé notre village délicieux. Il faut croire que ces Parisiens, qui ont vu tant de choses, n'ont jamais vu de cigogne, car ils ne se lassent pas d'admirer la nôtre. Elle n'a pas l'air du reste d'en être surprise, ni intimidée ; elle se perche sur une patte pour leur faire plaisir et regarde curieusement ces personnes aimables qui viennent du pays où les oiseaux mécaniques volent à l'envers aussi bien qu'à l'endroit. Les Français ne savent pas toujours bien sous quel régime nous vivons : un jour, une petite Parisienne - on voit bien qu'elle ne connaît pas notre gendarme - m'a demandé pourquoi les fillettes d'Alsace n'épinglent pas à leur coiffe la cocarde tricolore, comme cela se fait, paraît-il, à Paris ! Cependant les petits Français sont déjà devenus de grands amis de nos enfants. Leur maman distribue à la ronde des bonbons enveloppés d'or et d'argent, comme jamais on n'en a vu dans mon village. Puis les amis de France prennent des photographies, on se dit adieu et surtout au revoir, et nous regardons avec envie l'automobile filer vers le pays de la liberté ! - Touristes français, vous devriez bien revenir nous voir plus souvent, nous amener vos amis de là-bas, nous apporter des livres, des journaux, des images. Les petits Alsaciens aiment les Français d'instinct, presque sans les connaître ; s'ils pouvaient les voir plus souvent, ils les aimeraient bien davantage encore...

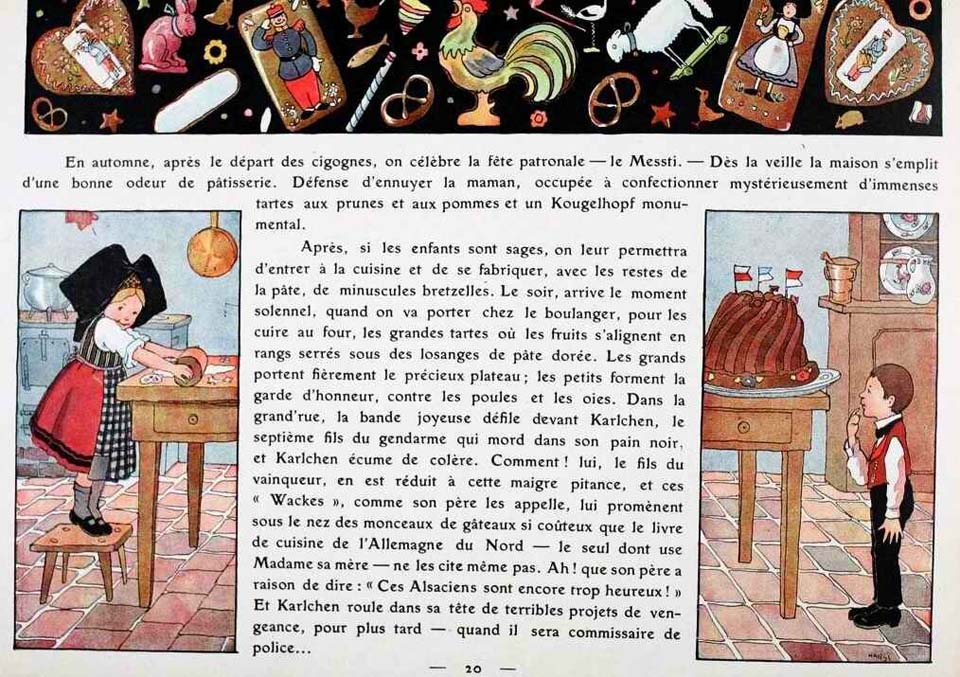

20. En automne, après le départ des cigognes, on célèbre la fête patronale - le Messti -. Dès la veille la maison s'emplit d'une bonne odeur de pâtisserie. Défense d'ennuyer la maman, occupée à confectionner mystérieusement d'immenses tartes aux prunes et aux pommes et un Kougelhopf monumental.

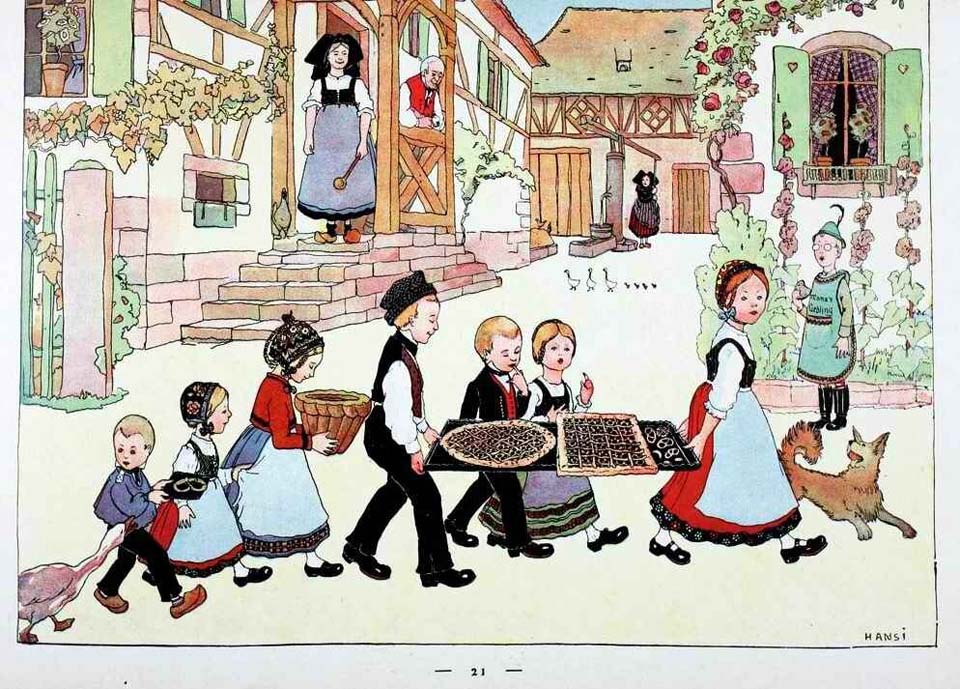

Après, si les enfants sont sages, on leur permettra d'entrer à la cuisine et de se fabriquer, avec les restes de la pâte, de minuscules bretzelles. Le soir, arrive le moment solennel, quand on va porter chez le boulanger, pour les cuire au four, les grandes tartes où les fruits s'alignent en rangs serrés sous des losanges de pâte dorée. Les grands portent fièrement le précieux plateau ; les petits forment la garde d'honneur, contre les poules et les oies. Dans la grand'rue, la bande joyeuse défile devant Karlchen, le septième fils du gendarme qui mord dans son pain noir, et Karlchen écume de colère. Comment ! lui, le fils du vainqueur, en est réduit à cette maigre pitance, et ces « Wackes », comme son père les appelle, lui promènent sous le nez des monceaux de gâteaux si coûteux que le livre de cuisine de l'Allemagne du Nord - le seul dont use Madame sa mère - ne les cite même pas. Ah ! que son père a raison de dire : « Ces Alsaciens sont encore trop heureux! ». Et Karlchen roule dans sa tête de terribles projets de vengeance, pour plus tard - quand il sera commissaire de police...

22. Comme toutes les fêtes d'Alsace, le Messti commence par un plantureux repas de famille. Soupe aux quenelles, civet de lièvre aux nouilles, puis un rôti énorme ; avant que l'on serve les tartes arrivent les cousins, les cousines, les amis des villages voisins avec leurs paniers et leurs parapluies. Officiellement la fête ne commence qu'après la tournée de M. le Gendarme. Car il fait sa tournée pour voir si le drapeau allemand est bien, comme le veut la loi, plus haut placé que tous les autres ; puis il inspecte minutieusement la baraque aux pains d'épices, pour voir si l'on n'y expose pas de mirlitons aux couleurs françaises. Cela vous paraîtra presque impossible, mais il paraît que l'Empire allemand avec ses milliers de soldats, ses forteresses et ses canons Krupp, ses cuirassés et ses Zeppelins courrait un danger immense si, à la fête de mon village, un petit garçon soufflait dans un mirliton tricolore. Mais si tout est en ordre, la fête commence. C'est d'abord un cortège précédé de quelques musiciens : la plus jolie fille vient offrir un biscuit d'honneur à M. le Maire. Puis, jusqu'au milieu de la nuit, c'est le bal ; et il est souvent bien tard quand les derniers amis nous quittent pour rentrer chez eux, emportant dans des serviettes de gros morceaux de Kougelhopf.

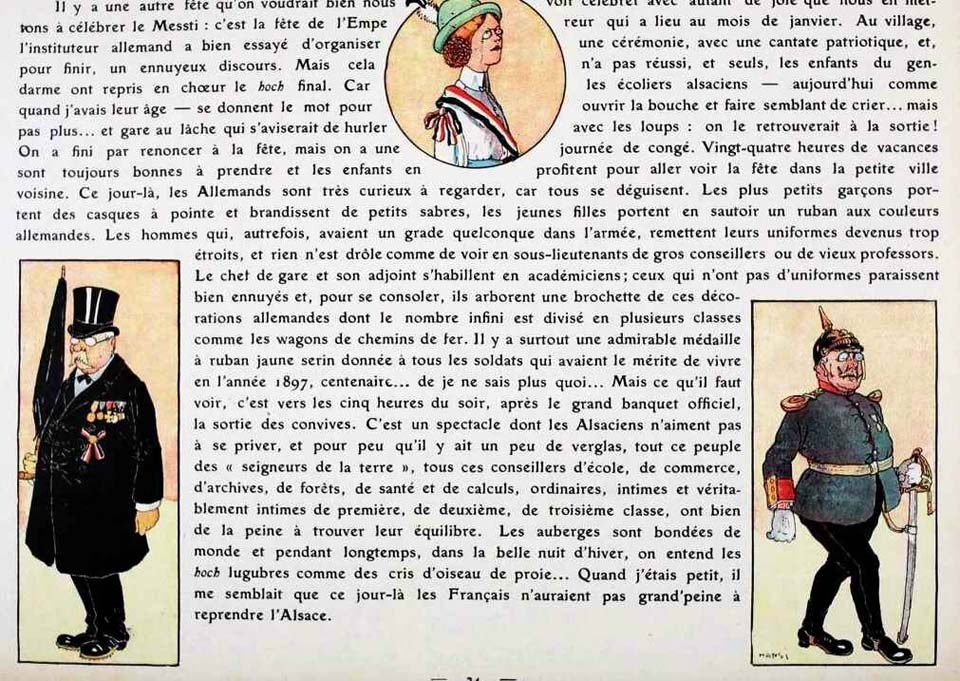

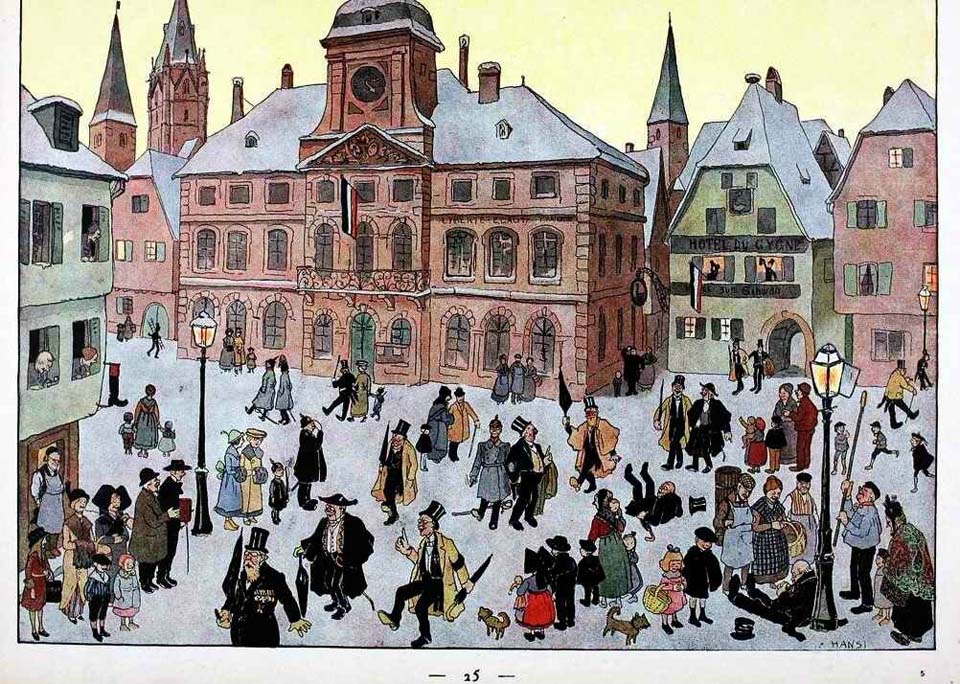

24. Il y a une autre fête qu'on voudrait bien nous voir célébrer avec autant de joie que nous en mettons à célébrer le Messti : c'est la fête de l'Empereur qui a lieu au mois de janvier. Au village l'instituteur allemand a bien essayé d'organiser une cérémonie, avec une cantate patriotique, et, pour finir, un ennuyeux discours. Mais cela n'a pas réussi, et seuls, les enfants du gendarme ont repris en chœur le hoch final. Car les écoliers alsaciens - aujourd'hui comme quand j'avais leur âge - se donnent le mot pour ouvrir la bouche et faire semblant de crier... mais pas plus... et gare au lâche qui s'aviserait de hurler avec les loups : on le retrouverait à la sortie ! On a fini par renoncer à la fête, mais on a journée de congé. Vingt-quatre heures de vacances et les enfants en profitent pour aller voir la fête dans la petite ville voisine. Ce jour-là, les Allemands sont très curieux à regarder, car tous se déguisent. Les plus petits garçons portent des casques à pointe et brandissent de petits sabres, les jeunes filles portent en sautoir un ruban aux couleurs allemandes. Les hommes qui, autrefois, avaient un grade quelconque dans l'armée, remettent leurs uniformes devenus trop étroits, et rien n'est drôle comme de voir en sous-lieutenants de gros conseillers ou de vieux professors. Le chef de gare et son adjoint s'habillent en académiciens ; ceux qui n'ont pas d'uniformes paraissent bien ennuyés et, pour se consoler, ils arborent une brochette de ces décorations allemandes dont le nombre infini est divisé en plusieurs classes comme les wagons de chemins de fer. Il y a surtout une admirable médaille à ruban jaune serin donnée à tous les soldats qui avaient le mérite de vivre en l'année 1897, centenaire... de je ne sais plus quoi... Mais ce qu'il faut voir, c'est vers les cinq heures du soir, après le grand banquet officiel, la sortie des convives. C'est un spectacle dont les Alsaciens n'aiment pas à se priver, et pour peu qu'il y ait un peu de verglas, tout ce peuple des « seigneurs de la terre », tous ces conseillers d'école, de commerce, d'archives, de forêts, de santé et de calculs, ordinaires, intimes et véritablement intimes de première, de deuxième, de troisième classe, ont bien de la peine à trouver leur équilibre. Les auberges sont bondées de monde et pendant longtemps, dans la belle nuit d'hiver, on entend les hoch lugubres comme des cris d'oiseau de proie... Quand j'étais petit, il me semblait que ce jour-là les Français n'auraient pas grand'peine à reprendre l'Alsace.

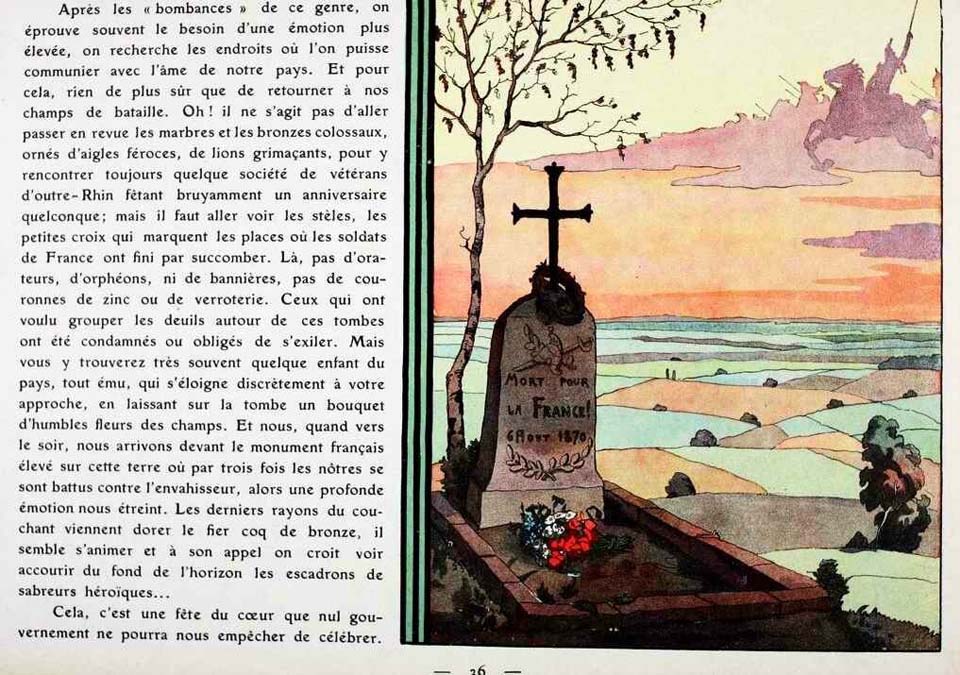

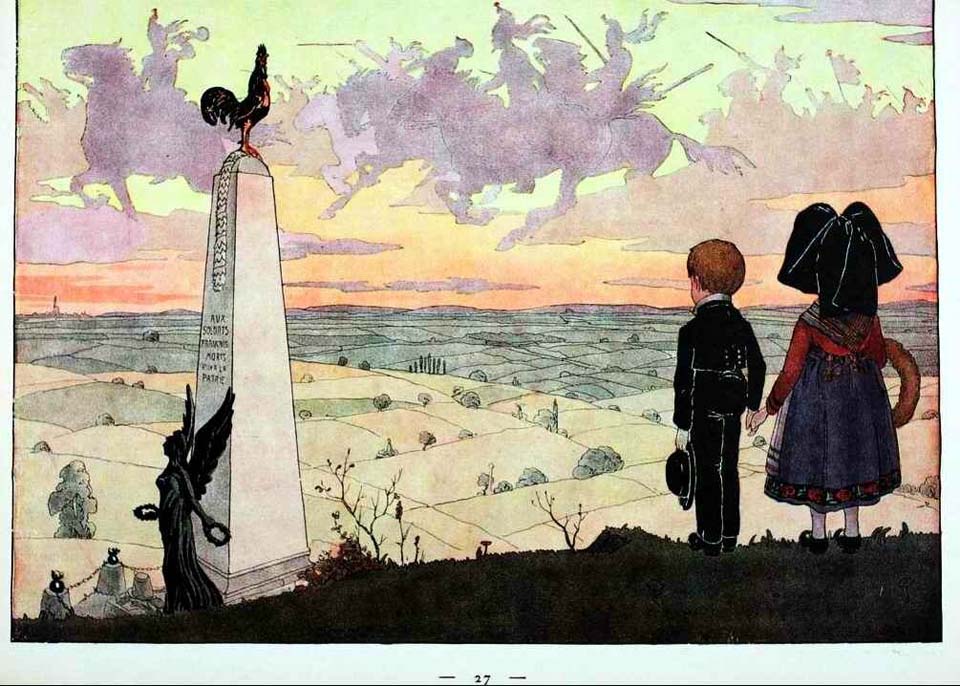

26. Après les « bombances » de ce genre, on éprouve souvent le besoin d'une émotion plus élevée, on recherche les endroits où l'on puisse communier avec l'âme de notre pays. Et pour cela, rien de plus sûr que de retourner à nos champs de bataille. Oh ! il ne s'agit pas d'aller passer en revue les marbres et les bronzes colossaux, ornés d'aigles féroces, de lions grimaçants, pour y rencontrer toujours quelque société de vétérans d'outre- Rhin fêtant bruyamment un anniversaire quelconque ; mais il faut aller voir les stèles, les petites croix qui marquent les places où les soldats de France ont fini par succomber. Là, pas d'orateurs, d'orphéons, ni de bannières, pas de couronnes de zinc ou de verroterie. Ceux qui ont voulu grouper les deuils autour de ces tombes ont été condamnés ou obligés de s'exiler. Mais vous y trouverez très souvent quelque enfant du pays, tout ému, qui s'éloigne discrètement à votre approche, en laissant sur la tombe un bouquet d'humbles fleurs des champs. Et nous, quand vers le soir, nous arrivons devant le monument français élevé sur cette terre où par trois fois les nôtres se sont battus contre l'envahisseur, alors une profonde émotion nous étreint. Les derniers rayons du couchant viennent dorer le fier coq de bronze, il semble s'animer et à son appel on croit voir accourir du fond de l'horizon les escadrons de sabreurs héroïques...

Cela, c'est une fête du cœur que nul gouvernement ne pourra nous empêcher de célébrer.

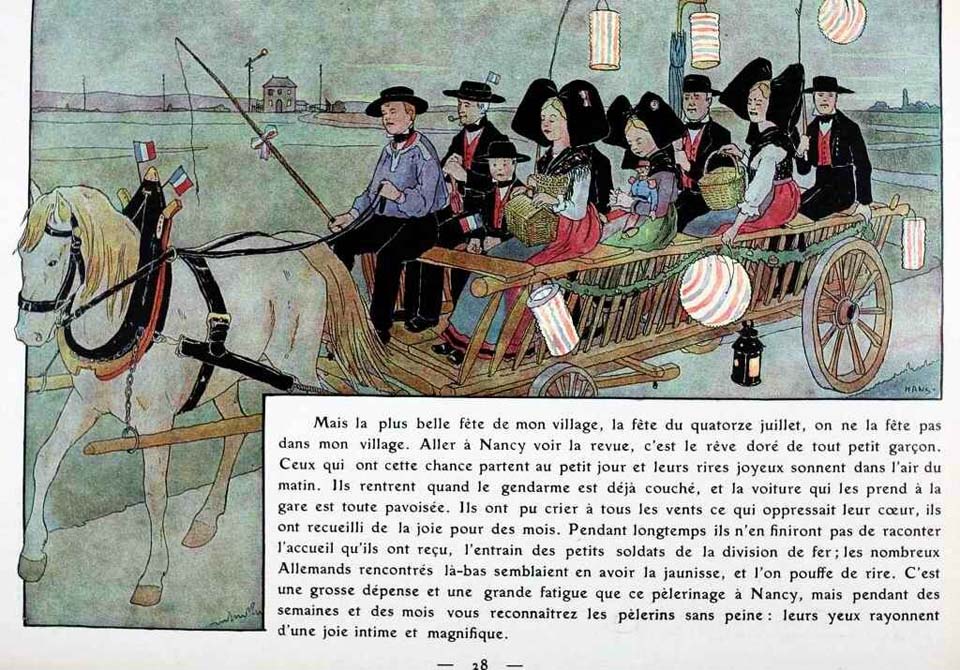

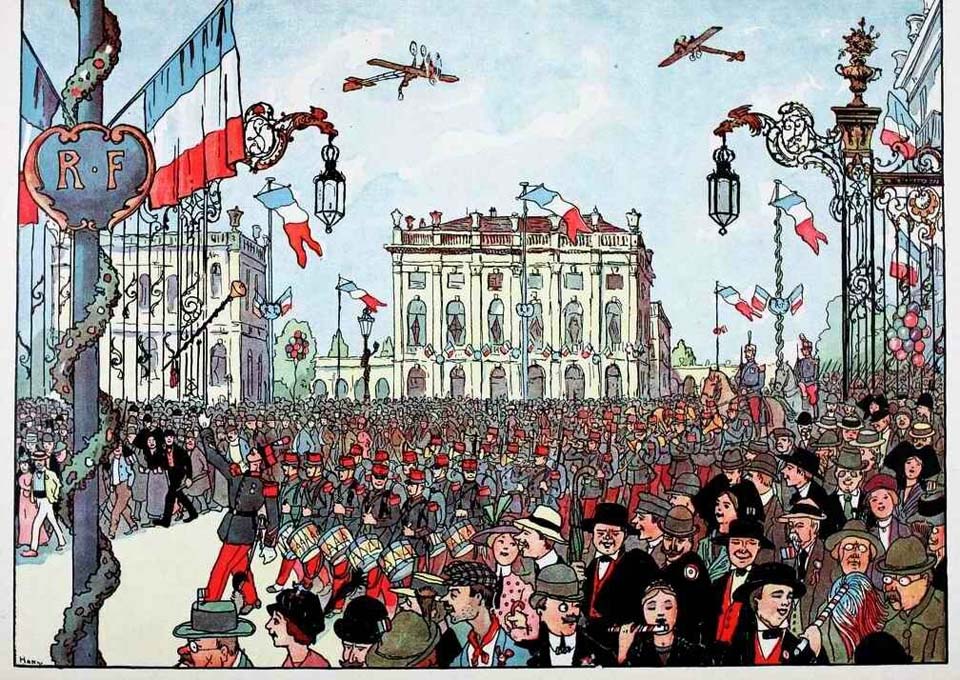

28. Mais la plus belle fête de mon village, la fête du quatorze juillet, on ne la fête pas dans mon village. Aller à Nancy voir la revue, c'est le rêve doré de tout petit garçon. Ceux qui ont cette chance partent au petit jour et leurs rires joyeux sonnent dans l'air du matin. Ils rentrent quand le gendarme est déjà couché, et la voiture qui les prend à la gare est toute pavoisée. Ils ont pu crier à tous les vents ce qui oppressait leur cœur, ils ont recueilli de la joie pour des mois. Pendant longtemps ils n'en finiront pas de raconter l'accueil qu'ils ont reçu, l'entrain des petits soldats de la division de fer ; les nombreux Allemands rencontrés là-bas semblaient en avoir la jaunisse, et l'on pouffe de rire. C'est une grosse dépense et une grande fatigue que ce pèlerinage à Nancy, mais pendant des semaines et des mois vous reconnaîtrez les pèlerins sans peine : leurs yeux rayonnent d'une joie intime et magnifique.

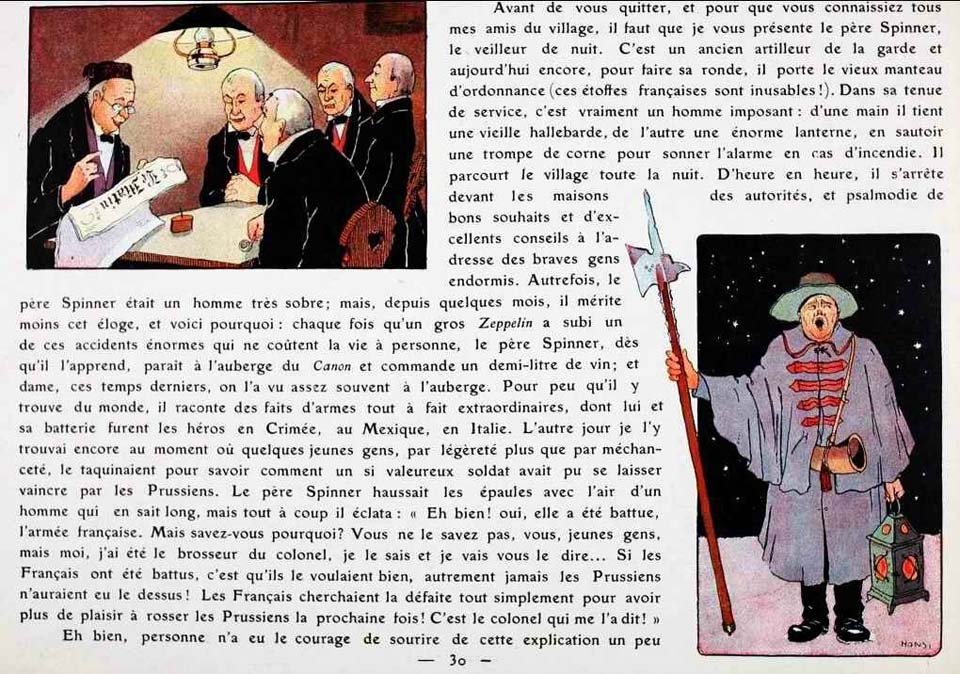

30-32. Avant de vous quitter, et pour que vous connaissiez tous mes amis du village, il faut que je vous présente le père Spinner, le veilleur de nuit. C'est un ancien artilleur de la garde et aujourd'hui encore, pour faire sa ronde, il porte le vieux manteau d'ordonnance (ces étoffes françaises sont inusables !). Dans sa tenue de service, c'est vraiment un homme imposant : d'une main il tient une vieille hallebarde, de l'autre une énorme lanterne, en sautoir une trompe de corne pour sonner l'alarme en cas d'incendie. Il parcourt le village toute la nuit. D'heure en heure, il s'arrête devant les maisons des autorités et psalmodie de bons souhaits et d'excellents conseils à l'adresse des braves gens endormis. Autrefois, le père Spinner était un homme très sobre ; mais, depuis quelques mois, il mérite moins cet éloge, et voici pourquoi : chaque fois qu'un gros Zeppelin a subi un de ces accidents énormes qui ne coûtent la vie à personne, le père Spinner, dès qu'il l'apprend, paraît à l'auberge du Canon et commande un demi-litre de vin ; et dame, ces temps derniers, on l'a vu assez souvent à l'auberge. Pour peu qu'il y trouve du monde, il raconte des faits d'armes tout à fait extraordinaires, dont lui et sa batterie furent les héros en Crimée, au Mexique, en Italie. L'autre jour je l'y trouvai encore au moment où quelques jeunes gens, par légèreté plus que par méchanceté, le taquinaient pour savoir comment un si valeureux soldat avait pu se laisser vaincre par les Prussiens. Le père Spinner haussait les épaules avec l'air d'un homme qui en sait long, mais tout à coup il éclata: « Eh bien! oui, elle a été battue, l'armée française. Mais savez-vous pourquoi ? Vous ne le savez pas, vous, jeunes gens, mais moi, j'ai été le brosseur du colonel, je le sais et je vais vous le dire... Si les Français ont été battus, c'est qu'ils le voulaient bien, autrement jamais les Prussiens n'auraient eu le dessus ! Les Français cherchaient la défaite tout simplement pour avoir plus de plaisir à rosser les Prussiens la prochaine fois ! C'est le colonel qui me l'a dit! » Eh bien, personne n'a eu le courage de sourire de cette explication un peu fantaisiste, tellement paraissait émouvante la confiance de ce brave homme en la valeur du pays qu'il a servi... Et depuis, bien souvent, quand je vois notre pauvre peuple écrasé par les impôts, submergé par l'immigration étrangère, insulté par un morveux traîneur de sabre, quand je voudrais désespérer de tout et que la vie en Alsace me semble vraiment trop triste, alors je pense au magnifique entêtement de ce vieux soldat. Moi aussi je m'obstine à espérer envers et contre tout. Des jours meilleurs viendront et alors ces braves gens seront traités avec justice et il n'y aura dans mon village que des Alsaciens libres et heureux.

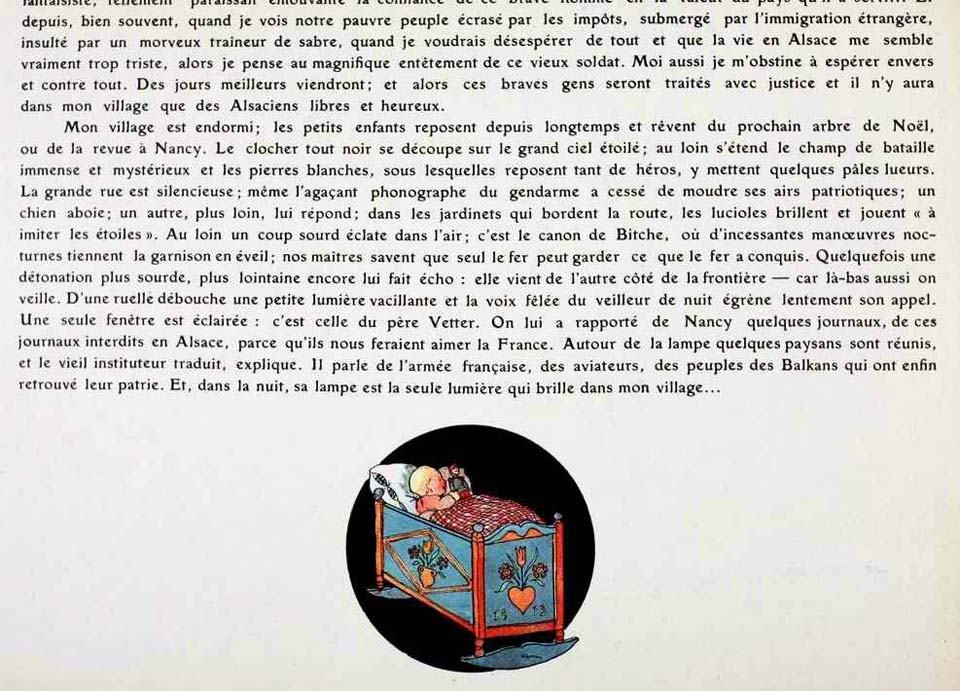

Mon village est endormi ; les petits enfants reposent depuis longtemps et rêvent du prochain arbre de Noël, ou de la revue à Nancy. Le clocher tout noir se découpe sur le grand ciel étoilé ; au loin s'étend le champ de bataille immense et mystérieux et les pierres blanches, sous lesquelles reposent tant de héros, y mettent quelques pâles lueurs. La grande rue est silencieuse; même l'agaçant phonographe du gendarme a cessé de moudre ses airs patriotiques ; un chien aboie ; un autre, plus loin, lui répond ; dans les jardinets qui bordent la route, les lucioles brillent et jouent « à imiter les étoiles ». Au loin un coup sourd éclate dans l'air ; c'est le canon de Bitche, où d'incessantes manœuvres nocturnes tiennent la garnison en éveil ; nos maîtres savent que seul le fer peut garder ce que le fer a conquis. Quelquefois une détonation plus sourde, plus lointaine encore lui fait écho : elle vient de l'autre côté de la frontière - car là-bas aussi on veille. D'une ruelle débouche une petite lumière vacillante et la voix fêlée du veilleur de nuit égrène lentement son appel. Une seule fenêtre est éclairée : c'est celle du père Verter. On lui a rapporté de Nancy quelques journaux, de ces journaux interdits en Alsace, parce qu'ils nous feraient aimer la France. Autour de la lampe quelques paysans sont réunis, et le vieil instituteur traduit, explique. Il parle de l'armée française, des aviateurs, des peuples des Balkans qui ont enfin retrouvé leur patrie. Et, dans la nuit, sa lampe est la seule lumière qui brille dans mon village...

33-34-35. Epilogue

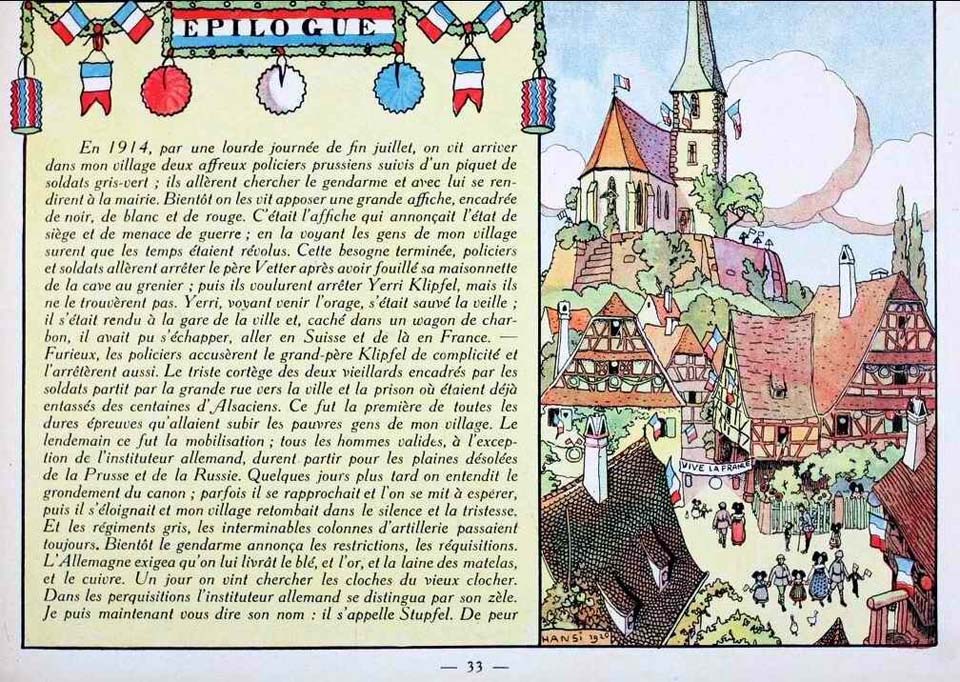

En 1914, par une lourde journée de fin juillet, on vit arriver dans mon village deux affreux policiers prussiens suivis d'un piquet de soldats gris-vert ; ils allèrent chercher le gendarme et avec lui se rendirent à la mairie. Bientôt on les vit apposer une grande affiche, encadrée de noir, de blanc et de rouge. C'était l'affiche qui annonçait l'état de siège et de menace de guerre ; en la voyant les gens de mon village surent que les temps étaient révolus. Cette besogne terminée, policiers et soldats allèrent arrêter le père Vetter après avoir fouillé sa maisonnette de la cave au grenier ; puis ils voulurent arrêter Yerri Klipfel, mais ils ne le trouvèrent pas. Yerri, voyant venir l'orage, s'était sauvé la veille ; il s'était rendu à la gare de la ville et, caché dans un wagon de charbon, il avait pu s'échapper, aller en Suisse et de là en France.

Furieux, les policiers accusèrent le grand-père Klipfel de complicité et l'arrêtèrent aussi. Le triste cortège des deux vieillards encadrés par les soldats partit par la grande rue vers la ville et la prison où étaient déjà entassés des centaines d' Alsaciens. Ce fut la première de toutes les dures épreuves qu'allaient subir les pauvres gens de mon village. Le lendemain ce fut la mobilisation ; tous les hommes valides, à l'exception de l'instituteur allemand, durent partir pour les plaines désolées de la Prusse et de la Russie. Quelques jours plus tard on entendit le grondement du canon ; parfois il se rapprochait et l'on se mit à espérer, puis il s'éloignait et mon village retombait dans le silence et la tristesse. Et les régiments gris, les interminables colonnes d'artillerie passaient toujours. Bientôt le gendarme annonça les restrictions, les réquisitions. L'Allemagne exigea qu'on lui livrât le blé, et l'or, et la laine des matelas, et le cuivre. Un jour on vint chercher les cloches du vieux clocher. Dans les perquisitions l'instituteur allemand se distingua par son zèle. Je puis maintenant vous dire son nom : il s'appelle Stupfel. De peur d'être envoyé aux tranchées dont il avait une sainte peur, il se fit policier, espion, mouchard et l'annonciateur et commentateur enthousiaste des " grrrandes " victoires allemandes. Il chargeait les enfants de lui apporter les ustensiles de cuivre qu'ils trouvaient à la maison et n'eut pas honte d'essayer de se servir des petits pour savoir si dans les familles on espérait toujours. Il alla de maison en maison, pour forcer les gens à souscrire aux emprunts boches, pour se faire livrer les dernières pièces d'or en menaçant les récalcitrants de ses dénonciations. On le vit emmener les enfants de l'école à la forêt, leur faire cueillir des orties dont on faisait des tissus, le gland de chêne dont on tirait de l'huile, et les fruits sauvages avec lesquels on fabriquait d'innommables marmelades. Il n'y avait pas d'acte assez vil, de besogne assez basse, de lâcheté ni de trahison que cet homme ne fût prêt à commettre. Plus encore que le gendarme, il fut le tyran et le tortionnaire de mon village. Mais tout a une fin et les épreuves les plus cruelles ne sauraient durer toujours, Un beau jour, on vit les soldats gris refluer vers le Rhin. Ce n'étaient plus que des hordes débandées, des hommes loqueteux chargés de caisses et de sacs, conduits par des officiers désarmés et dégradés. Puis un avion à la cocarde tricolore survola mon village et jeta des journaux qui annonçaient la grande victoire des soldats de France. Alors on vit une charrette s'arrêter devant la maison du gendarme. Le gendarme y attela son cheval et Mlles Irmengarde, Hildegarde, Eisa et Hilda, chargées de nombreux paquets, montèrent dans la voiture; puis, vint le sinistre instituteur auquel la foule arracha l'immense cocarde tricolore qu'il portait, et sous les huées, les menaces, les cris de joie de tous les enfants ils partirent aussi. Ce même jour on vit revenir d'exil, hâves et maigres, le père Vetter et Klipfel.

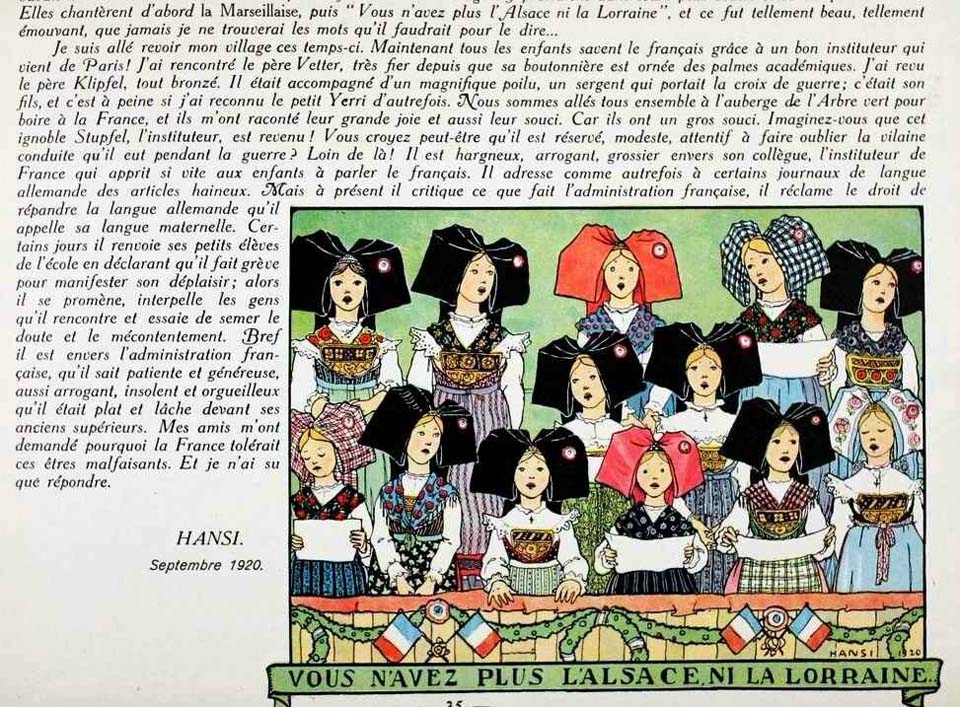

Nous étions français. Une joie immense, exubérante, s'empara de tous. On pleurait, on s'embrassait dans les rues, et vite, vite, le père Vetter et la sœur de l'école apprirent aux enfants à chanter la Marseillaise. On vit éclore des drapeaux tricolores à toutes les fenêtres, des guirlandes et des lampions à tous les jolis balcons de bois, et c'est le père Schimmel qui monta au clocher pour y arborer son vieux drapeau. Peu de jours après on annonça l'arrivée d'un régiment, d'un beau régiment français. Tous, les grands et les petits, allèrent à sa rencontre. Les poilus victorieux arrivèrent, tous chargés de fleurs, escortés par toutes les jeunes filles et les enfants du dernier village où ils avaient passé. A l'entrée du village, le père Vetter, avec des larmes dans la voix, fit au colonel le discours auquel il pensait depuis quarante-sept ans, et, musique en tête, le régiment entra dans mon village. Sur la place on avait dressé de longues tables, couvertes de nappes blanches où s'alignaient, parmi des fleurs, des kougelhopf, des bretzelles, des tartes, des pains d'anis et de sveltes bouteilles de vin blanc. Vis-à-vis des tables on avait consrtruit une petite estrade et, pendant que les glorieux soldats buvaient le vin d' honneur, toutes les petites filles de mon village s'y pressaient dans leurs plus beaux costumes pour chanter. Elles chantèrent d'abord la Marseillaise, puis " Vous n'avez plus l'Alsace ni la Lorraine ", et ce fut tellement beau, tellement émouvant, que jamais je ne trouverai les mots qu'il faudrait pour le dire...

Je suis allé revoir mon village ces temps-ci. Maintenant tous les enfants savent le français grâce à un bon instituteur qui vient de Paris ! J'ai rencontré le père Vetler, très fier depuis que sa boutonnière est ornée des palmes académiques. J'ai revu le père Klipfel, tout bronzé. Il était accompagné d'un magnifique poilu, un sergent qui portait la croix de guerre ; c était son fils, et c'est à peine si j'ai reconnu le petit Yerri d'autrefois. Nous sommes allés tous ensemble à l'auberge de l'Arbre vert pour boire à la France, et ils m'ont raconté leur grande joie et aussi leur souci. Car ils ont un gros souci. Imaginez-vous que cet ignoble Stupfel, l'instituteur, est revenu ! Vous croyez peut-être qu'il est réservé, modeste, attentif à faire oublier la vilaine conduite qu'il eut pendant la guerre ? Loin de là ! Il est hargneux, arrogant, grossier envers son collègue, l'instituteur de France qui apprit si vite aux enfants à parler le français. Il adresse comme autrefois à certains journaux de langue allemande des articles haineux. Mais à présent il critique ce que fait l'administration française, il réclame le droit de répandre la langue allemande qu'il appelle sa langue maternelle. Certains jours il renvoie ses petits élèves de l'école en déclarant qu'il fait grève pour manifester son déplaisir ; alors il se promène, interpelle les gens qu'il rencontre et essaie de semer le doute et le mécontentement. Bref il est envers l'administration française, qu'il sait patiente et généreuse, aussi arrogant, insolent et orgueilleux qu'il était plat et lâche devant ses anciens supérieurs. Mes amis m'ont demandé pourquoi la France tolérait ces êtres malfaisants. Et je n'ai su que répondre.

HANSI

Septembre 1920

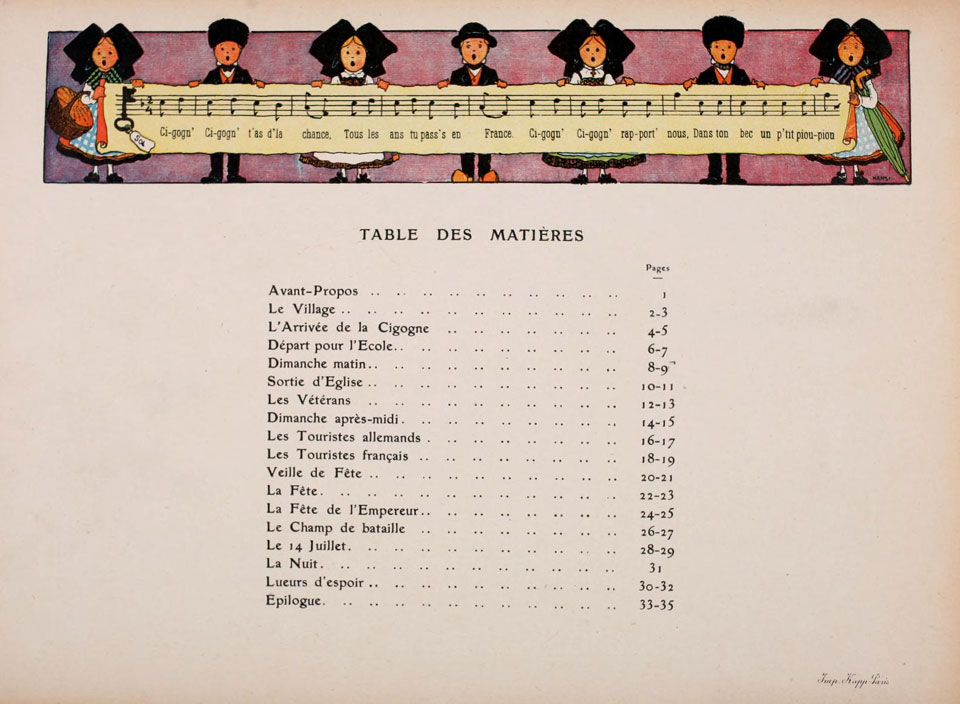

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Avant-Propos 1

Le Village 2-3

L'Arrivée de la Cigogne 4-5

Départ pour l'Ecole 6-7

Dimanche matin 8-9

Sortie d'Eglise 10-11

Les Vétérans 12-13

Dimanche après-midi 14-15

Les Touristes allemands 16-17

Les Touristes français 18-19

Veille de Fête 20-2I

La Fête 22-23

La Fête de l'Empereur 24-25

Le Champ de bataille 26-27

Le 14 Juillet 28-29

La Nuit 30

Lueurs d'espoir 31-32

Epilogue 33-35

-------------------------------------

note : Le hoch est un jeu donnant beaucoup d'agitation. Les joueurs se partagent en deux camps égaux en nombre. Un des joueurs d'un camp, saisissant un ballon en caoutchouc, le lance en l'air, de manière qu'il retombe sur ses camarades de l'autre groupe postés à quelques mètres de là. Tous les enfants crient alors “Hoch ! hoch !” Le ballon va d'un camp à l'autre, et c'est à qui trouvera le moyen de le lancer. Inutile d'ajouter que les joueurs se bousculent quelquefois pour renvoyer le ballon, et que les deux camps se trouvent réunis.

JEAN-JACQUES WALTZ (HANSI)

(23 février 1873 à Colmar / † 10 juin 1951 à Colmar)

De son vrai nom, Jean-Jacques Waltz (Colmar - 1873-1951), Hansi, peintre, dessinateur et caricaturiste, exerça sa verve, à la veille et pendant la Première Guerre mondiale, contre les Allemands qui avaient annexé l´Alsace en 1871.

Il a laissé de l´Alsace une image idyllique, rurale, belle, avenante et tricolore, quelque peu passéiste et folklorique qui rapidement échappa à son auteur pour être exploitée sur le plan politique, économique et touristique.

Jean-Jacques Waltz, alias Hansi est un artiste illustrateur français né le 23 février 1873 à Colmar et décédé le 10 juin 1951.

Mon Village, 1913 PARIS. H. FLOURY-EDITEUR.

Mon Village est le livre le plus connu de l'artiste. Grâce à ses ouvrages, notamment celui-ci, il est considéré comme un symbole de la résistance alsacienne à l’Allemagne. Pour Mon Village, Hansi est condamné à un an de prison pour s’être moqué des gendarmes et professeurs allemands. Néanmoins, le succès de ces ouvrages témoigne du partage de ces idées par la population alsacienne de l’époque.

Musique : Carillon d'Alsace (valse) - Verchuren André - 2,50 Mo - 2 mn 51 :

Vous n'entendez pas le son de la page : cliquez ici

Copyright © 2001-

La vraie vie (Get a life) avec Papytane et Mamytane, c'est sur papytane.com